ELLIDA多功能支援船

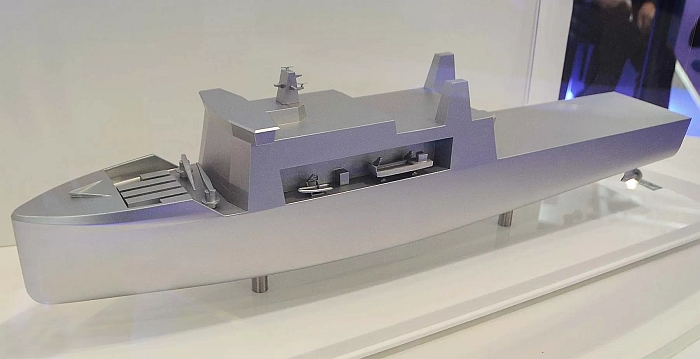

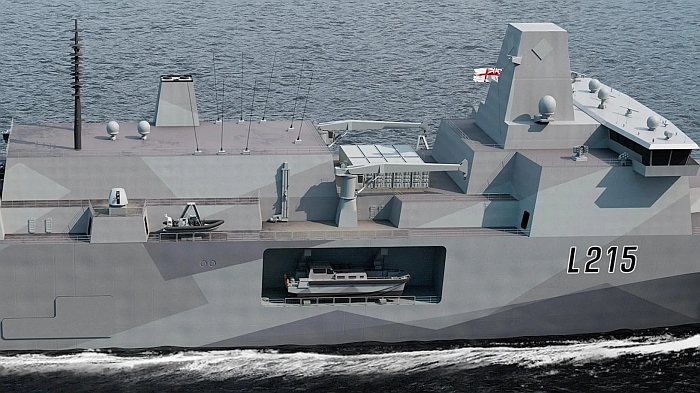

(上與下)BMT防務在2019年9月倫敦DSEI 2019首度展出的ELLIDA多功能支援船

(MRSS),能裝載車輛、物資、集裝箱、部隊人員等,能透過登陸載具、直昇機、

駛進/駛出艙門等多種手段,在廣泛的沿海或港口條件下裝卸物資。

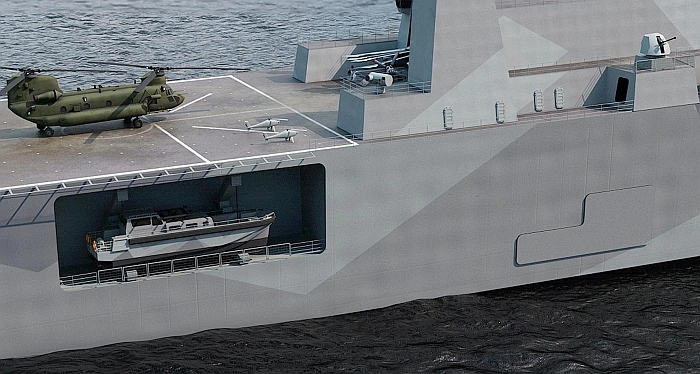

(上與下)ELLIDA設有大型直昇機庫,可同時操作兩架大型直昇機(如CH-47、梅林直昇機等)。

艦尾設有塢艙,能收容兩艘LCU MK-10登陸艇

(上與下)DSEI 2019展出的ELLIDA的模型。注意船樓後部兩側各可設置一個海上行進間補給椼

(RAS), 能在航行間為兩側的船隻補給液態物資(油料、水)。艦首甲板可裝載24個

TEU標準集裝箱,透過兩個大型起重機來裝卸。

BMT在DSEI 2023展出的「未來ELLIDA」系列想像圖;與2019年版相較,2023年版本改用

幾近垂直、無顯著外飄的艦首;此外,也沒有呈現先前的燃油補給椼。「未來ELLIDA」有多種

不同艦體常度,可依照客戶需求 而選擇不同構型。

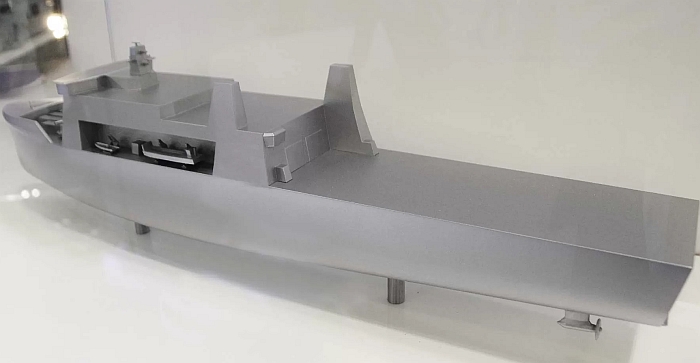

(上與下)BMT在DSEI 2023展出的「未來ELLIDA」系列船模;注意此模型使用的是吊艙推進器。

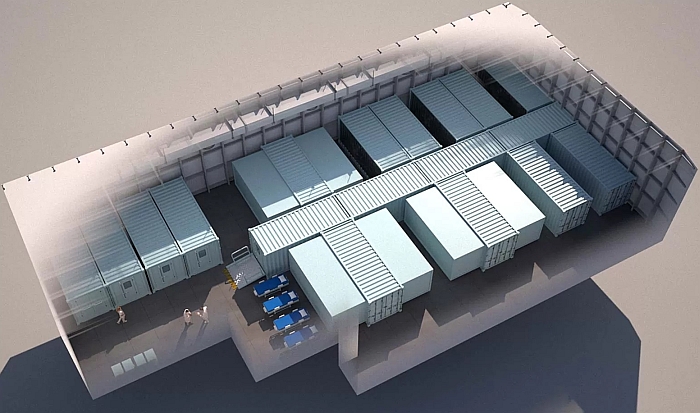

「未來ELLIDA」的多任務艙間建構成醫療艙的模擬圖,加裝多個集裝箱醫療模組。

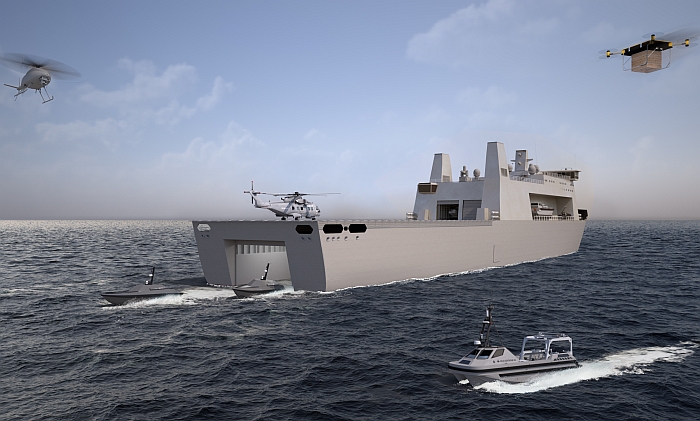

BMT在DSEI 2023展出的「未來ELLIDA」概念。此想像圖中,ELLIDA可操作載人直昇機、

有人水面載具以及無人的空中、水面載具(UAV、USV)等。

──by Captain Picard

|

在2019年9月倫敦的國際防衛裝備展(Defence and Security Equipment International,DSEI 2019)中,BMT首次展出 ELLIDA多功能支援船(Multi-Role Support Ship,MRSS)概念,功能包括運輸人員、車輛、物資裝備,具備多種裝載、卸載與輸送物資的手段,包括使用艦上搭載的登陸載具與小艇、垂直起降航空機,以及停靠岸邊使用駛進/駛出(RORO)坡板等。除了作戰任務之外,ELLIDA系列還能在快速改裝之後,用於危機、災難發生時的人道救援任務(Humanitarian Assistance and Disaster Relief ,HADR),或者強化醫療或者為其他船舶海上補給等機能。ELLIDA多任務後勤支援船是BMT繼AEGIR艦隊油船(已經被皇家海軍以及挪威海軍採用)、潛艦救援/打撈/拖帶/潛水支援(Submarine rescue/salvage/towing/diving support,SALVAS)船之後設計的第三種後勤補給船艦。 在2022年5月10日於雪梨舉行的年度印太防務展(Indo Pacific 2022),英國BMT Defense公司宣布,以該公司設計的ELLIDA多功能後勤運輸船系列,提供給皇家澳洲海軍的SEA 2200聯合支援船(Joint Support Ship)項目參考。BMT宣稱,ELLIDA系列能在全球所有水域,支持兩棲登陸作戰與近海作戰。 ELLIDA系列的船體長度涵蓋120至200m不等。以最大的ELLIDA 200方案為例,排水量約23000~24000噸,全長約200m,寬約30.5m,吃水約6m,推進系統可選擇複合柴油機-混合電力(Combined Diesel-Electric hybrid,CODED)或比較傳統的複合柴油機(CODAD)直接驅動,雙軸推進,航速約18節,續航力8500海里,額定編制68名人員,並能運輸350名士兵。ELLIDA艦體與上層船樓為鋼質,由於並非油船,所以採用單殼(monohull)結構。

俯瞰ELLIDA的模型。船樓前方的甲板可裝載24個TEU標準集裝箱 ELLIDA艦體中部設有兩層大型彈性運輸甲板,能根據任務需求裝載車輛、集裝箱、裝備等。以ELLIDA 200為例,主車輛甲板面積有750車道米(Lanes In Metres,LIM),底層車輛甲板面積250車道米(可作為貨物儲存艙,容積5000立方公尺),艦體側面設置滾裝坡道(RORO ramp)來讓車輛駛進/駛出;船樓前方露天甲板(Weather deck)裝載空間共有300車道米,可用來裝載車輛或者至多24個20英尺標準集裝箱(TEU),並設置兩個大型起重機來裝卸集裝箱。 艦尾設有泛水塢艙,與底層車輛甲板相通;泛水塢艙能容納兩艘LCU MK-10登陸載具或BMT設計的Caimen 90快速登陸艇(Fast Landing Craft,FAC);此外,船樓兩側還設有小艇艙區,可收容工作艇、RHIB快艇等載具。船樓後部設有大型直昇機庫,可收容一架16噸級的重型直昇機(如CH-47)來執行垂直整補(VERTREP)任務;依照想像圖,主直昇機庫旁還有一個小型機庫門,可容納一架垂直起降無人飛行載具(UAV)。艦尾直昇機甲板則有兩個起降點,艦上機庫必要時最多可收容三架直昇機。 船樓後部兩側各能裝置一座2噸級海上補給(Replenishment-At-Sea,RAS)桅杆,能為兩側的船隻進行海上航行間燃料補給。參與人道支援救助任務時,艦上甲板可裝設集裝箱化的醫療模組、海水淡化站、發電機等,能設置的艦上醫療設施相當於北約Role 2等級野戰醫院。ELLIDA艦上可裝置小口徑防空自衛火砲,包括兩座MK-15方陣近迫武器系統(艦首、直昇機庫頂不)與兩座Bofors MK.4 40mm機砲(船樓前方兩側)等。 未來ELLIDA系列 在2022年5月10日,BMT集團宣布,會提出一種基於ELLIDA多功能支援船艦的改進方案,來滿足皇家澳大利亞海軍(RAN)的SEA2200聯合支援船艦(Joint Support Ship)的需求。新方案會根據澳大利亞的需求以及BMT多年累積的技術,包含駛進/駛出(RORO)裝載能力、物資儲存、在海上補給燃油與乾貨,並具備泛水塢艙來搭載登陸載具。 2023年9月倫敦的國際防衛裝備展(DSEI 2023)中,BMT進一步展出擴展的ELLIDA系列,稱為未來ELLIDA(ELLIDA Future)。「未來ELLIDA系列」以共通設計、不同長度艦體平台,發展出各種不同任務的船艦,並能依照客戶需求修改。「未來ELLIDA系列」有多種船體長度,包含130m、150m、180m、200m,共通設計包括內部車輛甲板、後勤務資甲板、航空操作、露天甲板存放空間(weather deck stowage)、內部任務艙(mission bay)等,並能規劃額外居住空間來搭載武裝部隊。「未來ELLIDA系列」的任務涵蓋多種支援與後勤保障等,從支援作戰到平實的災害救助/人道救援,可操作各種有人/無人載具包括傳統登陸載具、載人直昇機、無人飛行載具(UAV)、無人水面載具(USV)等,執行後勤運補、水文研究調查、監視任務等。「未來ELLIDA系列」的艦體平台運用BMT多年研究的高效能船型、能源供應以及高效率技術,具備高自動化程度、低耗能等特點。與2019年9月展出的ELLIDA相較,2023年的「未來ELLIDA」船型改用幾近垂直、無顯著外飄的船艏;此外,2023年版本也沒有2019年版本的燃油補給椼。 而ELLIDA還能整合BMT開發的Caimen登陸載具。BMT在DSEI 2023透露,經過多年發展後,Caimen有多種衍生構型,包含多種不同艇體材料以及裝載需求,具備較高航速、安全、彈性強大等特點,能充分適應近海作業環境並滿足各種不同的作業需求。 |

BMT在2025年8月底首次公開「ELLIDA打擊型」(ES)概念;與先前ELLIDA相較,

「ELLIDA打擊型」兼具兩棲投射、運輸以及正規作戰能力,能獨立在敵方外海

執行任務並自衛。此外,也能配合操作各種航空或水面無人系統。

「ELLIDA打擊型」(ES)想像圖。艦首裝備垂直發射系統,可裝填防空飛彈或長程陸攻飛彈。

其他自衛裝備包括兩座「龍火」雷射直接能量武器以及兩座Bofors MK4 40mm快砲等。

艦上裝備整合式桅杆以及固定式相位陣列雷達,具備完整的防空自衛偵測與作戰能力。

「ELLIDA打擊型」的艦尾塢艙可搭載兩艘陸戰突擊隊通用登陸載具(CUC),

能在離灘頭更遠的距離從母艦出發出發,確保母艦安全。

(上與下)「ELLIDA打擊型」側面。上層的彈性甲板空間可裝載八個20英尺集裝箱(TEU)模組,兩側

各有兩個小艇艙區,總共搭載四艘陸戰突擊隊介入艇(CIC),此外還搭載無人水面載具(USV)。

兩側各有一座Bofors Mk4 40mm快砲。艦尾起降甲板可承載兩架契努克直昇機。艦體側面還有

駛進/駛出(RORO)坡板讓車輛快速進出艦內運輸甲板。

|

在2025年8月25日倫敦國際防務裝備展(DSEI 2025)舉行前夕,BMT公布名為「ELLIDA打擊型」(ELLIDA Strike,ES)的兩棲船艦概念來針對MRSS的需求。相較於先前ELLIDA系列是用於中低強度作戰的輔助性支援船艦,「ELLIDA打擊型」完全重新設計,融合了兩棲作戰所需的運輸功能以及正規作戰能力,可在高強度作戰之下獨立運作,有點類似先前史泰勒系統(Steller Systems)在2024年5月針對MRSS需求而推出的無畏型(Fearless)。這類融合傳統兩棲運輸與作戰船艦的概念是因應MRSS的需求演進,MRSS的要求類似「瑞士軍刀」,能單獨執行多樣的任務,並且能支持日漸盛行的無人系統(uncrewed systems)。 依照BMT公布的概念,「ELLIDA打擊型」全長213m,寬35m,吃水7m,排水量約29500公噸,明顯比先前阿爾比恩級LPD更大,其重量、空間、功率餘裕著眼於滿足服役到2060年代的需求。根據概念圖,「ELLIDA打擊型」擁有與巡防艦同等級的感測與武器系統,艦上武裝包括設置在艦首的MK-41垂直發射器、兩座皇家海軍新引進的瑞典Bofors 40mm Mk4火砲(位於艦體兩側)、兩座英國新近開發的「龍火」(DragonFire)雷射直接能量武器(LDEW,分別位於艦橋前方以及船樓尾部)、兩座Ancilia誘餌發射器等。「ELLIDA打擊型」裝有整合桅杆系統,上面有四面固定式相位陣列雷達。「ELLIDA打擊型」的構型符合皇家海軍此時正推動的未來空中壓制系統(Future Air Dominance System,FADS)概念,包含分佈式的防空作戰能力,即非防空船艦本身也具備相當的防空感測與自衛火力,並連結到戰術網路成為FADS的節點。艦首MK-41垂直發射器有餘裕容納深度最大的打擊型(Strike)長度,除了裝填自衛用防空飛彈之外也有潛力搭載戰斧巡航飛彈等攻擊性武器。

「ELLIDA打擊型」艦內彈性甲板空間,可裝載車輛或搭載集裝箱化任務 模組,例如用集裝箱模組構成額外的指揮管制中心或者Role 2+等級野戰醫院。 裝載方面,「ELLIDA打擊型」沿襲先前ELLIDA的模組化籌載設計;艦內廣大的多任務車輛甲板可用於裝載各型軍用車輛,或者搭載集裝箱化的模組如無人系統(uncrewed systems)、水雷作戰模組以及人道支援用的物資與設備,或者設置相當於北約Role 2+的醫療模組,能在短時間內快速完成任務構型變更。艦上除了內建固定的指揮管制(C2)空間之外,也可以利用多任務艙區加裝集裝箱化的額外指揮與管制模組,容納完整的兩星級將領指揮官以及所屬的參謀。除了艦內的多任務彈性甲板之外,上層結構(整合桅杆後方)也有安裝集裝箱模組的空間,至多能搭載8個20英尺集裝箱(TEU)任務模組。類似阿爾比恩級以及灣級(Bay class)後勤登陸艦,「ELLIDA打擊型」側面也設有駛進/駛出(RORO)坡板,能上車輛直接進出艦內車輛甲板。 「ELLIDA打擊型」船樓後部是一個大型直昇機庫,可搭載至多4架梅林(Merlin)等級的直昇機,或者混合編組無人航空載具(UAV);艦尾直昇機起降甲板的尺寸與強度足以承載兩架CH-47契努克(Chinook)重型運輸直昇機。 「ELLIDA打擊型」艦尾空間也設置泛水塢艙來收容與收放兩棲登陸載具;塢艙寬度足以並列容納兩艘陸戰突擊隊通用登陸載具(Commando Utility Craft,CUC),萬一其中一艘登陸載具發生問題無法離艦,也不影響另一邊的移動。此外,艦體兩側各設有兩個收容小艇的艙區,總共容納四艘陸戰突擊隊介入艇(Commando Insertion Craft,CIC,執行快速偵察、突擊、海上攔檢逮捕等工作),此外也能收容水面無人載具(USV)執行情報蒐集/監視/偵察(ISR)或水雷反制任務。CUC的設計與現役的LCU/LCVP等登陸載具有很大的不同,擁有更高的航速與航程;皇家陸戰突擊隊定義CUC的航行距離需達250英里以上,使得兩棲船艦能在離灘頭更遠的距離施放CUC,避免兩棲船艦過於靠近灘頭敵火區以提高生存性。 「ELLIDA打擊型」的設計充分參考阿爾賓級等既有兩棲艦艇的操作經驗,盡量改善艦內空間佈局以及人因設計(human factor),包括提供足夠的空間進行訓練以及任務準備等;例如上層結構內部空間設計成無阻斷的迴路(uninterrupted circuit),便於讓艦上陸戰隊人員在海上於室內進行各項訓練。BMT也開發了模擬工具,模擬艦上人員的移動來將船艦佈局最佳化,將艦上人員執行任務所需的時間降至最低;這種模擬工具已經用於固態物資補給艦(Fleet Solid Support,FSS)的設計工作。 「ELLIDA打擊型」盡可能提高自動化程度與作業效率,原本阿爾比恩級需要約300名人員操作,而「ELLIDA打擊型號」只需要100人左右就能運作,更多船艦平台管理、監視以及消防損管都由自動化設備進行。「ELLIDA打擊型」艦上的空間餘裕總共能容納約700人,包括規模約250人的駐艦武裝部隊(Embarked Military Force,EMF,可登岸執行任務)、指揮官幕僚團隊、防空作戰團隊、醫療團隊等。此外,艦上能在短期間容納350名皇家陸戰隊人員。 不像傳統兩棲船艦只是靠近岸邊施放登陸部隊,「ELLIDA打擊型」設計來長時間在任務海域航行與作業,例如艦上EMF快速反應部隊人員能登陸執行數天任務,期間「ELLIDA打擊型」仍停留在附近海域,任務完成後人員返回艦上。為了確保艦上EMF人員在長時間海上航行期間保持良好狀態並能投入作戰,艦上的起居空間、後勤務資儲存都有比以往更高的要求。 除了英國本身的MRSS需求外,類似「ELLIDA打擊型」的多任務兩棲船艦也有其他潛在市場,近年包括荷蘭、葡萄牙、愛爾蘭等都在發展這類兼具兩棲投射、運輸以及操作無人系統的東功能船艦。

|