飛馬級水翼飛彈巡邏艦

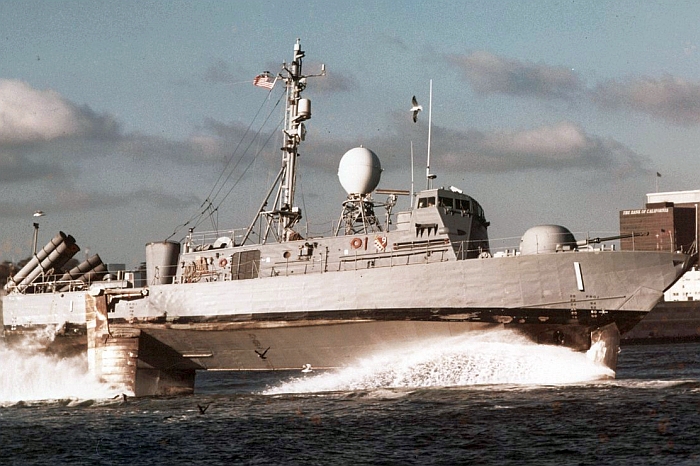

(上與下)以水翼狀態高速航行的飛馬座號(USS Pegasus PHM-1)。

高點號(USS High Point PCH-1)實驗船是美國海軍設計建造的第一艘深浸分離式自動控制水翼船

,由波音海洋系統設計建造;這些早期設計為飛馬座累積了寶貴的工程與操作經驗。

此照片攝於1963年8月,高點號剛服役時。

波音海洋系統為美國海軍建造的圖克姆卡里號(USS Tucumcari,PGH-2)全浸水翼快艇,奠定了飛馬座級的技術基礎。

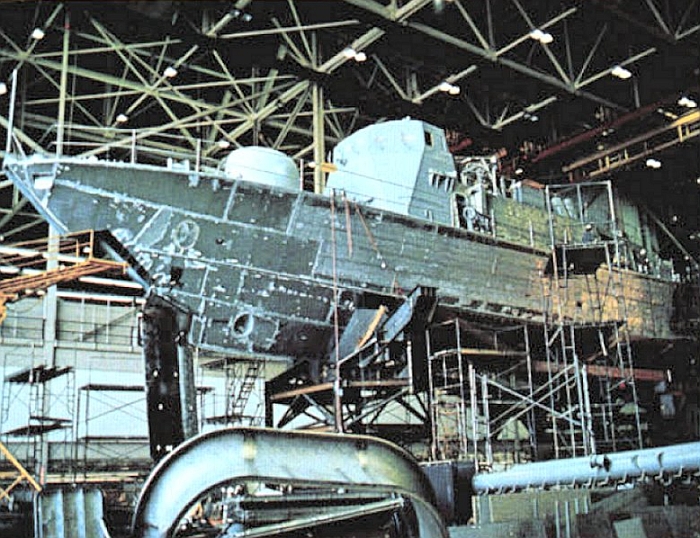

在波音海洋工程的廠房建造的飛馬座號(USS Pegasus PHM-1),攝於1975 年3月 。

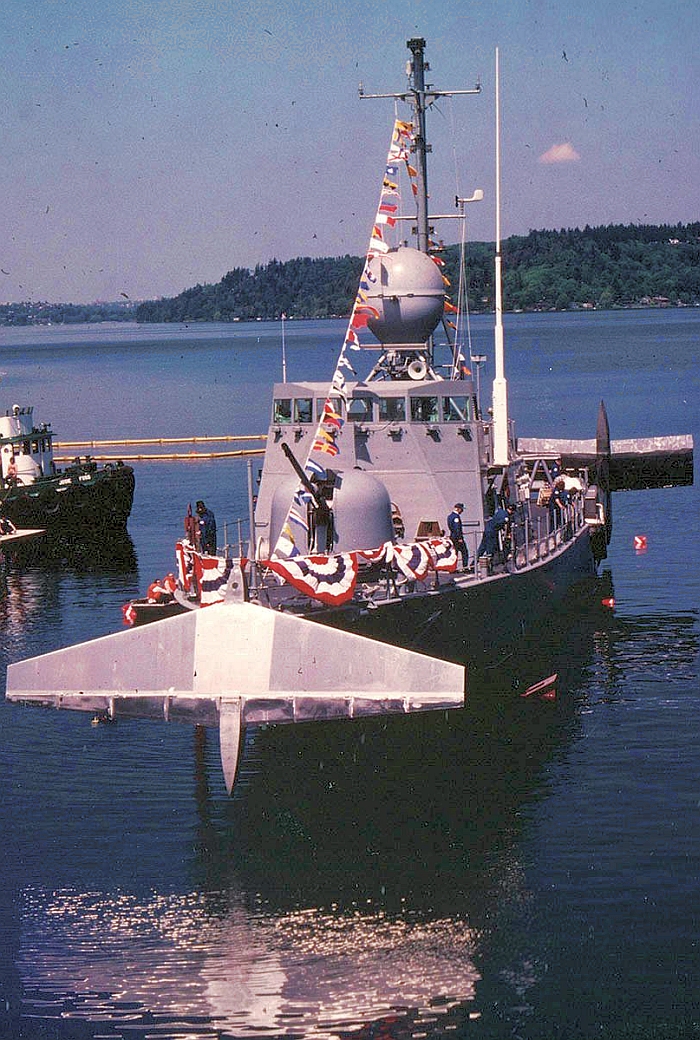

(上與下)飛馬座號(USS Pegasus PHM-1)在1974年11月8日下水典禮前一天的照片。 可以清楚觀察向上折收的艦尾水翼。

(上與下)飛馬座級三號艦金牛座號(USS Taurus PHM-3)在1981年5月8日下水的畫面

飛馬座級三號艦金牛座號(USS Taurus PHM-3)在1981年5月8日下水的畫面,艦首與艦尾水翼都處於向上折起的狀態。

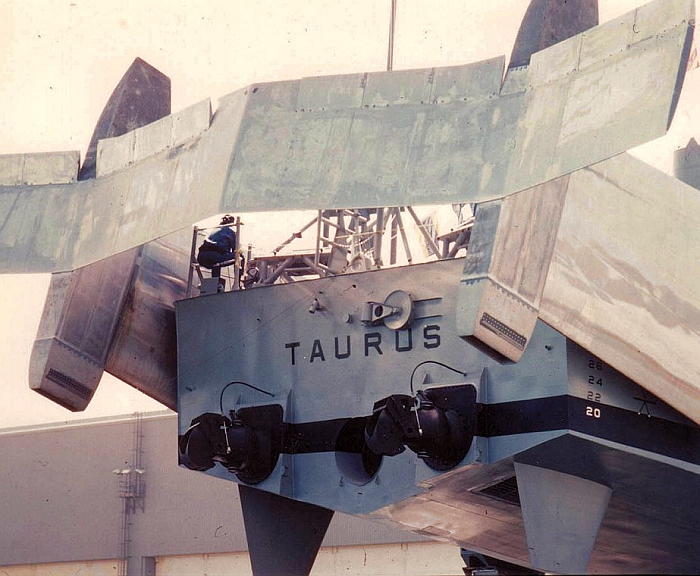

飛馬座級三號艦金牛座號(USS Taurus PHM-3)的艦尾水翼組,以及兩個可轉向的噴水推進器。

艦尾底部兩側各有一個舵面,用於在排水航行模式。

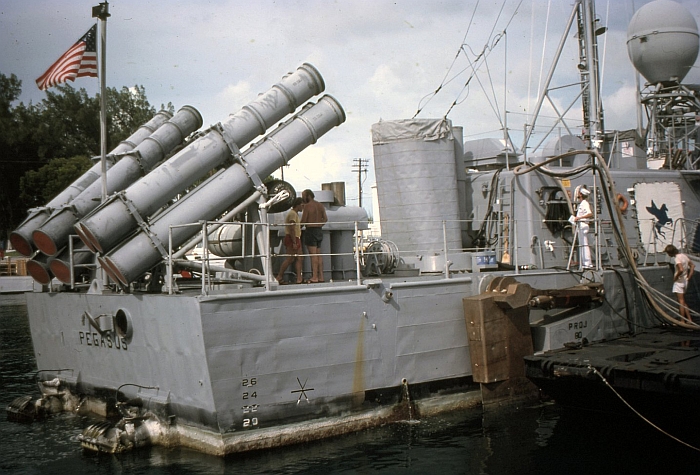

停泊中的飛馬座號(USS Pegasus PHM-1),攝於1980年。注意此時艦尾水翼處於向下展開的狀態,並未向上折收。

停泊中的金牛座號(USS Taurus PHM-3),前後水翼都是向上收起的狀態。

高速並排航行的兩艘飛馬級,分別是武仙號(USS Hercules PHM-2) (前)與金牛座號(USS Taurus PHM-3)。

六艘飛馬級編隊高速航行。

(上與下)水翼狀態航行的金牛座號(PHM-3)。

從後方看水翼狀態航行的金牛座號(PHM-3)。

停泊中的天鷹座號(USS Aquila PHM-4)

(上與下)水翼狀態高速航行中的白羊座號(USS Aries PHM-5)

飛馬級的六號艇雙子座號(USS Gemini PHM-6),以排水模式航行。

停泊中的三艘飛馬座級,最前是天鷹座號(USS Aquila PHM-4),第二艘是雙子座號(USS Gemini PHM-6)。

這三艘的前後水翼都是向上折收的狀態。

──by captain Picard

| 艦名/使用國 |

飛馬級水翼飛彈巡邏艦/美國

(Pegasus class) |

||||||

| 承造國/承造廠 | 美國/Boeing Marine Systems, Renton, Washington | ||||||

| 尺寸(公尺) | 長40.5/44.7(水翼向上收起時) 寬8.6 吃水1.9 | ||||||

| 排水量(ton) |

標準218 滿載255 |

||||||

| 動力系統/軸馬力 |

LM2500

PB102燃氣渦輪*1/18000 (水翼狀態下使用) MTU-82柴油機*2/1600(排水狀態下使用) AJW-18800-1噴水推進器*1 艦首推進器*1 |

||||||

| 航速(節) |

水翼狀態:48

排水狀態:12 |

||||||

| 續航力(海浬) |

700(水翼狀態,40節) 1700(排水狀態,9節) |

||||||

| 偵測/電子戰系統 |

AN/SPS-64航海搜索雷達*1 AN/SLQ-32(V)3電子戰系統*1 |

||||||

| 射控/作戰系統 |

MK-92

Mod1射控雷達*1(PHM-2~6)

MK-94射控雷達*1(PHM-1) |

||||||

| 乘員 | 25 | ||||||

| 艦載武裝 |

MK-75 62倍徑3吋(76mm)艦砲*1 四聯裝MK-141魚叉反艦飛彈發射器*2 |

||||||

| 姊妹艦 |

共六艘 |

||||||

| 艦名 | 簽約時間 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 除籍時間 | |

| PHM-1 PEGASUS | 1973/2/1 | 1973/5/10 | 1974/11/9 | 1977/7/9 | 1993/7/30 | 1993/7/30 | |

| PHM-2 HERCULES | 1977/10/20 | 1980/9/12 | 1982/4/13 | 1982/10/18 | 1993/7/30 | 1993/7/30 | |

| PHM-3 TAURUS | 1977/10/20 | 1979/1/30 | 1981/5/8 | 1981/10/10 | 1993/7/30 | 1993/7/30 | |

| PHM-4 AQUILA | 1977/10/20 | 1979/7/10 | 1981/9/16 | 1982/6/26 | 1993/7/30 | 1993/7/30 | |

| PHM-5 ARIES | 1977/10/20 | 1980/7/7 | 1981/11/5 | 1982/9/18 | 1993/7/30 | 1993/7/30 | |

| PHM-6 GEMINI | 1977/10/20 | 1980/5/13 | 1982/2/17 | 1982/11/13 | 1993/7/30 | 1993/7/30 | |

|

前言:深浸分離自動控制水翼船 在1960年代後期至1970年代,位於西雅圖的波音(Boeign)海洋系統工程公司就設計建造數艘深浸分離式自動控制水翼快艇供美國海軍與海岸防衛隊使用,並曾投入越戰戰場。 深浸分離式自動控制水翼屬於全浸式水翼的一種(另一種則為淺浸式),利用水翼航行時,整個艦體完全被水翼抬起,水翼則全部浸入水面以下。「深浸式」意味水翼浸水深度較大,只有不產生升力的水翼支柱部位在水面以上。相較於淺浸式的全浸式水翼系統,深浸式水翼平時整個產生升力的翼面都在水中, 在一般情況下不會出水,所以在一定浪高以內,水翼提供的升力不會有顯著變化,利於高速而穩定地航行;不過如果以水翼狀態浪高足以打到艇體,由於此時船速較高,海浪衝擊艇體的力量將十分可觀,不僅容易造成很大的震動而影響船上設備運作,也更容易損壞艇體。此外,全浸式水翼本身不具備自穩功能,完全仰賴自動化的計算與控制系統來控制橫向與縱向穩定,系統較為複雜,難度較大(如果船體越重或水翼長度越長、重心升高,控制難度就越高、越容易翻覆)。而淺浸式全浸水翼的翼面浸水深度不大,可透過控制水翼浸水深度來加減浮力,進而控制穩定;當船體發生傾斜時,一側水翼可能被抬出水面,此時另一側水翼浸水深度增加,浮力因而增加,進而將傾斜的船體扶正,因此比較不需要複雜的主動穩定系統。 理論上, 深浸分離式自動控制水翼快艇加速至50節的功率,僅為同噸位傳統排水快艇的40~50%,此外在五級海象下的縱搖與橫搖都不超過2度,垂直向加速度低於0.1倍重力加速度,反觀傳統排水艇在相同狀況下的垂直向加速度則比原本增加1.5~2.5倍;而在五級海象的情況下, 深浸自動控制水翼艇的失速速度只有傳統排水艇的1/8,也優於全升式氣墊船。為了維持穩定,深浸分離式自動控制水翼快艇需要複雜的自動控制系統,通常由計算機、感測器與動作翼面組成,感測器感測艦體搖晃傾向並輸入計算機,隨後產生控制指令傳至水翼的控制面,調整其角度來抵銷艦體搖晃,原理與飛機的舵面類似。為了因應可能的突發狀況,水翼控制設備通常 包含一套備份系統,一旦水翼自動控制系統完全失效,備份系統便將水翼強行恢復到中性位置,並自動控制艇體從水翼航行過渡到傳統排水航行狀態。 美國海軍對全浸水翼船的早期實驗 1.高點號(PCH-1)

航行中的高點號(USS High Point PCH-1)實驗船,是美國海軍設計建造的第一艘 分離式自動控制水翼船。

1974年1月,高點號進行反艦飛彈試射的畫面。 美國海軍研製的第一艘深浸分離式自動控制水翼快艇,是1960年代初期建造的高點號(USS High Point PCH-1)實驗船,由波音海洋系統公司設計發展,在華盛頓州達科馬的J.M. Martinac Shipbuilding Corp建造,1960年6月14日簽署合約,1961年2月27日安放龍骨,1962年8月17日下水,1963年8月15日進入美國海軍服役。造價208萬美元。高點號長35m、寬9.8m,採用前三點式深浸分離式自動控制水翼(前一後二),使用水翼航行時吃水5.2m,水翼結合了推進器吊艙,編制13人。高點號的主機是通用電機(General Electric,GE)的燃氣渦輪,使用水翼航行時最大航速48節,水翼以及自動控制裝備由位於康乃狄克州沃特伯里的維克斯海事彈藥部門(Vickers, Inc. Marine and Ordnance Department in Waterbury, Connecticut)提供。在1963至1967年,高點號在普吉灣進行各項測試進行各項測試。在1974年1月,高點號曾試射反艦飛彈。高點號在1975年3月從美國海軍除役,隨後在4月4日移交給美國海岸防衛隊,維持原艦名(USCGC High Point WMEH-1)。移交後,高點號首先在普吉灣由海岸防衛隊試航,評估這類全浸水翼船對搜索救援、環境保護等任務的實用性;在普吉灣完成第一輪測試後,高點號轉移到舊金山;然而在靠泊金銀島(Treasure Island)海軍基地時,艇上的燃氣渦輪主機發生爆炸毀損,評估需要30萬美元修理費。海岸防衛隊不願意花錢將高點號修復,在1974年5月5日把船交還給美國海軍。高點號隨後被閒置到1980年才除籍。 藉由設計建造高點號的經驗,波音海洋系統與美國海軍累積了關於深浸分離式自動控制水翼快艇的設計與操作經驗。 2.弗拉格斯塔夫號(PGH-1)與圖克姆卡里號(PGH-2) 繼高點號之後,美國又繼續建造若干全浸式水翼船,包括由格魯曼建造的弗拉格斯塔夫號(USS Flagstaff,PGH-1),以及波音海洋系統工程建造的圖克姆卡里號(USS Tucumcari,PGH-2),用於驗證最新的全浸水翼技術。

由格魯曼研製的弗拉格斯塔夫號(USS Flagstaff,PGH-1)全浸快艇, 採用後三點水翼設計,使用超空蝕螺旋槳推進。此照片攝於弗拉格斯塔夫號 租借給海岸防衛隊使用期間(USCGC Flagstaff,WPBH-1)。

由波音設計建造的圖克姆卡里號(USS Tucumcari,PGH-2)全浸水翼快艇, 服役期間的可靠度表現優於弗拉格斯塔夫號。 而由波音研製的圖克姆卡里號(USS Tucumcari,PGH-2)則由波音海洋系統工程負責,在位於華盛頓州達科馬的船廠建造,最後在波音位於西雅圖的設施組裝完成;圖克姆卡里號1966年9月1日安放龍骨,1967年7月15日下水,1968年3月8日交付美國海軍,造價400萬美元。圖克姆卡里號排水量57噸,全長22.95m,10.77m,排水模式下吃水1.37m,主機為Bristol Proteus燃氣渦輪,驅動水噴射推進器,水翼模式下航速40節,艇上編制13人;艇上武器包括一座40mm快砲、兩挺M2 12.7mm機槍、一具81mm迫擊砲。進入美國海軍服役後,圖克姆卡里號除了進行測試評估外,還參與太平洋艦隊的演習、與艦隊一同執行日/夜間巡邏任務等,還在1969至1970年間部署至越南,投入阻止北越增援滲透南越海岸的市場作戰(Operation Market Time)岸巡任務,值勤期間約6個月。

圖克姆卡里號在1972年11月16日於加勒比海意外撞底擱淺,嚴重受損,隨後放棄修復除役。

1960年代末期:北約共通水翼飛彈巡邏快艇 在1969年,美國海軍提議發展一種深浸分離式自動控制水翼飛彈快艇 。在1970年,美國海軍部長松華特上將在Project60艦隊整建計畫裡正式納入水翼飛彈巡邏快艇(Patrol Hydrofoil Missile,PHM), 作為「高-低混合」艦艇搭配的低檔艦艇之一;依照此計畫,美國海軍打算大量建造此一小型高速艦艇 ,組成多個中隊,部署在多個蘇聯海軍從內海進入開闊水域必經的聚集點(Choke-point)上(例如直布羅陀海峽、達達尼爾海峽等),以反艦飛彈快速執行攔截與封鎖任務。 在1970年代初期,北約組織許多國家也對美國這個水翼飛彈巡邏艦的計畫,希望成為一種盟國通用的戰鬥巡邏艦艇,以降低成本;一開始,總共有七個國家投入此一計畫。最初 此種水翼飛彈巡邏艦打算採用在美國海軍服役的圖庫姆卡里號(USS Tucumcari PGH-2,排水量57ton,由波音設計建造)全浸式水翼快艇的設計為基礎並放大體型,排水量約140ton;然而,基於美國海軍的需求 ,其排水量增加到230ton以上,使系統複雜化,單位造價也開始飛漲,原先對此計畫有興趣的盟國紛紛打退堂鼓。 在1972年7月,美國海軍提出新型全浸式水翼飛彈巡邏艦的設計方案,不過此時只剩下西德與義大利仍打算參與該計畫,三國在1972年11月簽署合約 ,其中西德稱之為Type-162;在當時,美國海軍打算訂購30艘PHM(並在1972年決定訂購兩艘原型艇),西德打算訂購10艘Type 162,而義大利最初打算訂購四艘。在1973年2月,美國海軍與波音海洋系統公司簽署原型艦飛馬號(USS Pegasus PHM-1)的建造合約,並於1973年5月開工建造,1974年11月下水,然而義大利卻在此時宣布退出,專心發展本國的小型劍魚級(Sparviero class)水翼飛彈快艇。二號艦大力士號(USS Hercules PHM-2)於1974年5月開工建造,由於成本飛漲日益嚴重,在1975年8月終止工程。在1977年,西德由於難以負荷節節攀升的成本,宣布退出這個計畫;此時西德海軍已配備Type-182與Type-143兩種傳統排水式飛彈快艇 ,對新一代水翼飛彈快艇不存在迫切需求。 在1977年4月,美國海軍宣布取消除了飛馬號之外所有後續艦的計畫,然而在美國國會強大的壓力下(應該是相關軍工複合體的背後運作),國防部不得不在同年8月宣布斥資2.727億美元購買五艘後續艦。1977年7月,首艦飛馬號交付美國海軍,此時 飛馬級的單位造價已經較最初上升130%。二號艦大力士號的建造工程在1980年恢復,同年並展開後續五艦的工程,1981至1982年陸續成軍。

飛馬座級三號艦金牛座號(USS Taurus PHM-3)在1981年5月8日下水的畫面 基本設計 飛馬級標準排水量218ton,滿載排水量240ton,編制21名人員,包含4名軍官。飛馬級的動力系統包括一具水翼狀態高速航行用的LM-2500 PB102燃氣渦輪主機以及兩具排水狀態下低速航行的MTU柴油機,搭配一具AJW-18800-1噴水推進器,此外艦上還設有500kW的發電機組。飛馬級的 艦體採用全鋁合金製造,艦首為尖瘦的V字形以降低阻力,艦尾則為短方線型,使其從排水狀態伸展水翼並加速過渡到離水前,能將阻力降至最低。飛馬級的艦體劃分爲9個水密隔艙,三個機艙位於艦尾,人員住艙、餐廳與其他起居艙室設在見以中部;至於9號至25號肋骨區的雙層底艙則設有四個燃油艙,其餘部分的雙層底艙則是淡水艙。艦體中部的長甲板內設有艦長室、戰情室、導航通信裝備艙等,艦橋位於戰情室的上一層,故此區堪稱全艦的中樞,而甲板室後段設有海上加油設施與燃氣輪機進/排氣管道。

飛馬座號(PHM-1)正發射魚叉反艦飛彈。

飛馬座號正接受燃油補給,此時處於排水航行狀態。

正以水翼航行、高速轉彎的金牛座號(USS Taurus PHM-3)。

架在船廠維修的金牛座號,此時艦尾水翼處於放下的狀態。艦尾可以看到水噴射推進器。 飛馬級的水翼系統 分為前後兩部分,其中前部水翼為單點式,能朝艦首向上收起,翼面為帶有後掠角的平直梯形,其後緣裝有俯仰控制面,由ACS自動控制系統操作,能隨時自動地調整攻艦體垂直姿態;而水翼支柱也可以轉動,用來控制水平航向。後水翼為整體式,翼面呈現倒W型。後水翼為雙點式,低速排水巡航時前、後水翼分別向前/後方收起,使用兩具MTU-82柴油機驅動水噴射進器,最快只能航行12節。使用水翼高速航行時, 則使用一具LM-2500 PB102燃氣渦輪主機帶動水噴射推進器,在平靜海面下最大航速可達48節;由於ACS自動控制副翼的垂直穩定作用,浪高2.75m(四級海象)以內對飛馬級的航行基本沒影響,浪高4~6m時 (海象五級)仍可維持40節的高速,並且將橫搖和縱搖控制在2度以內,垂直升/沈加速度小於0.1g/s。在水翼狀態、40節航速下,飛馬級的續航力為700海里,以排水模式、9節速率航行實,續航力延長為1900海里。負責建造的波音海洋系統公司宣稱飛馬級即使在使用水翼 全速航行時撞船,也不致於立刻沈沒。 飛馬級的火力強大,小小的艦身裝備一門MK-75 76mm快砲與八枚魚叉反艦飛彈。相對於體型嬌小的船身,艦首的76mm快砲便顯得十分巨大。魚叉反艦飛彈設置於艦尾兩側,起初美國海軍只打算裝置四支單一發射器,但後來則改成兩組四聯裝發射器。除了第一艘飛馬號使用MK-94射控雷達外,其他都使用MK-92 Mod1,架在艦橋後方四角桅杆的大型球狀天線中。艦上其他電子裝備包括AN/SPS-64(V)9平面搜索雷達以及AN/SLQ-32(V)3電子戰系統。 飛馬級的適航性、打擊力、機動力都是傳統排水式飛彈快艇無法想像的,可惜此級艦的單位造價與維修成本實在昂貴,連美國也覺得負擔沈重。由於過度昂貴,世界上大概也只有美國、義大利與日本(一號型)造過深浸分離式自動控制水翼飛彈快艇。美國最初計畫將飛馬級部署於地中海地區,但是義大利的七艘劍魚級水翼飛彈巡邏艦已經部署於此區,美國遂將六艘飛馬級通通部署於加勒比海, 對古巴的大批俄製飛彈快艇嚴陣以待,並分擔當地的海岸警戒任務,在緝毒方面頗有成績。 除役 冷戰結束後,飛馬座級的存在失去必要性,遂於1993年7月30日除役封存 ,並於1996年8月19日從備役清單中剔除。本級艇最後只有白羊座號(USS Aries PHM-5)以紀念艦的身份保存下來,於2002年10月在密蘇里州開放參觀。

|