海影號實驗船

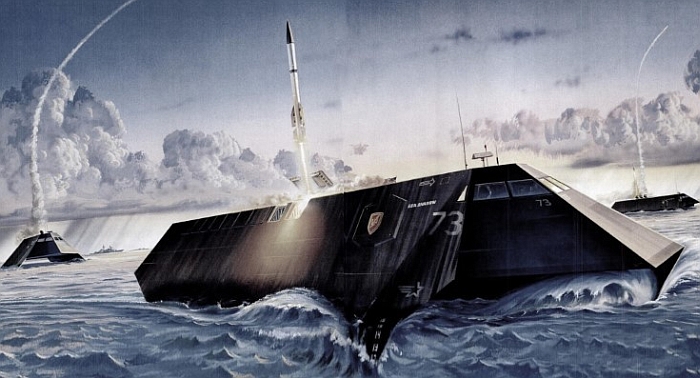

(上與下)美國海影號(USS Sea Shadow IX-529)實驗船匿蹤實驗船,外型是單純的大傾角多面體結構

,用來降低雷達截面機,類似F-117匿蹤戰鬥機。

(上與下)由後方看海影號,小水面雙體(SWATH)設計的航跡很低。

海影號的原始概念裝備了隱藏在艦內的垂直發射飛彈,不過實際上並沒有安裝。

(上與下)已經除役、停放在HMB-1採礦船塢的 海影號。注意水線以下的小水面雙體結構,

兩個側面浮體前、後各有一組控制面。照片攝於2009年。

──by captain Picard

| 艦名/使用國 | 海影號實驗船/美國

(USS Sea Shadow IX-529) |

| 承造國/承造廠 | 美國/Lockheed Martin Missiles and Space Company |

| 尺寸(公尺) | 長50 寬20.7(全寬)/17.7(水線寬度) 吃水4.4~4.6 |

| 排水量(ton) |

輕載499 滿載563 |

| 動力系統/軸馬力 |

柴電推進 DETROIT 12V-149TI 柴油機/KATO發電機組*2 / 1006 推進用電機*2/800*2 雙軸 |

| 航速(節) | 14.2 |

| 續航力(海里) | ─ |

| 偵測/反制裝備 | ─ |

| 乘員 | 10 |

| 武器系統 | 無 |

| 備註 | 1985年3月1日服役,2006年9月永久除役 ,2012年底出售拆解。 |

|

在1980年代,美國海軍、先進研究計畫協會(Advanced Research Projects Agency,ARPA)與洛克西德.馬丁集團航太飛彈部門(Lockheed Martin Missiles and Space Company,LMSC)展開了一項計畫,將美國獨領風騷的各項航空匿蹤技術用於艦艇上,這項計畫的核心工作便是建造一艘高科技 實驗船來驗證相關技術與匿蹤效能,此即為海影號(USS Sea Shadow,IX-529)實驗船的由來。當時全球唯一的匿蹤軍機──F-117隱形攻擊機正是洛馬集團的得意產品,所以該公司也堪稱全球匿蹤技術的泰斗。 早在1978年,洛馬集團的Skunk Works辦公室團隊就已經展開匿蹤原型船的研發工作。最初美國國防部對於匿蹤船隻並沒有太大興趣,直到洛馬集團Skunk Works團隊主管Ben Rich將類似F-117戰鬥機的匿蹤技術(包含外型以及吸波塗料)應用到水面船隻。隨後,美國國防部先進計畫研究局(Defense Advanced Research Projects Agency ,DARPA)與洛馬Skunk Works團隊簽署合約,發展應用匿蹤戰機技術的水面船舶。 海影號的建造合約於1982年10月22日正式簽署,由洛馬公司 在州紅森林市(Redwood City,位於舊金山灣區)建造,1985年3月1日正式進入美國海軍服役,並由LMSC的民間雇員操作。海影號的實驗項目不僅是匿蹤科技,還包括自動化控制、艦體結構以及 低阻力的高效率非傳統船體構型等。海影號滿載排水量563ton,艦體構型為小水線面雙船體(Small Water Plane Area Twin Hull,SWATH),整體艦型十分低矮,艦體由鋼與鐵弗龍材料製造。 海影號的造價5000萬美元。由於高度保密,平時海影號裝載於休斯採礦船一號(Hughes Mining Barge,HMB-1,曾在1974年參與CIA主導的任務,協助打撈一艘在太平洋海床沈沒的蘇聯潛艦,據信是1968年3月在夏威夷外海沈沒的一艘Golf II潛艦)內,進行測試時就在夜間將HMB-1拖至外海沈降入水,將海影號施放入水,完成測試後就回到HMB-1並拖回基地。HMB-1負責海影號一切的支援業務,包括載運、停放、維修與補給等。 SWATH構型的水下部分是兩具並列的雪枷狀狹長流線潛體,由一對狹長的 片狀支柱結構與船體兩側連結,因此其水線面積比一般雙 體船還要小,故獲得小水線面雙體船的命名。SWATH船體所需的大部分浮力由位於水面下的狹長潛體提供, 水線部位則是兩個極為狹長的片狀支柱結構,因而把接觸水面交界處的表面積降至最低,而完全在水下的潛體在海浪中失速較 不明顯。 因此,SWATH設計的興波阻力以及對波浪的響應較低,受波浪干擾的情況比單體船舶和傳統雙體船輕微,航行阻力極低;相較於普通雙體船,SWATH由於受到的興波干擾較低,在惡劣海象下能維持較高的航速,且搖晃週期加大,船體在各種航速下的擺動響應平緩,利於維持人員舒適性與可出勤性。為了確保在波浪中的穩定性與操控性,現代化SWATH船隻多半擁有自動控制的穩定鰭與舵面等系統,可主動抵銷船身隨浪上下擺動的趨勢,降低暈船機率。 與一般雙體體船相同,SWATH設計也可提供寬敞的甲板面積,而且船身比同噸位等級的單體排水船短30~45%,寬度則增加60~70%,故 擁有較大的穩定度。由於SWATH船體較寬,位於兩側潛體的推進器間距大,所以在低速航行時還能利用推進器速度差而進行靈活的轉向。 綜合以上特性,由於SWATH船舶受水面興波影響最小、平穩性極高,特別適合用於需要極端追求平台穩定性的用途,例如使用大型拖曳陣列聲納來監視海中潛艦噪信的水聲/音響監視船。 然而,SWATH構型也有弱點,其結構十分複雜,重量與吃水都高於同等體積規模的常規單體船,船體內部可用空間則低於同噸位單體船。SWATH船隻浮力全部仰賴截面積低的狹長的潛體 ,兩側片體狹小、幾無可利用空間且無儲備浮力,導致SWATH船舶吃水較深(比同噸位單體排水船增加60~70%),在靜水情況下單位裝載重量消耗功率比常規船型更大,而且吃水深度對載重變化十分敏感,必須在水下潛體內設置吃水控制水艙與相關自動控制設備,隨時主動將小水線面船的吃水量控制在固定範圍內,以防止吃水過大導致上部船體觸水、或者吃水過淺導致下部潛體出水的情況,確保 其正常且安全地操作。因此,SWATH船隻不適合在淺水環境操作,也不適合用於易出現很大重量變化的船舶(例如油輪)。 此外,SWATH的船體結構 、航行控制與傳動系統都很複雜,包括主體、潛體與支柱的設計、穩定、阻力、結構強度、力矩等方面都需要嚴密的計算與設計,加上複雜的主動控制式穩定翼,使其造價與耗費時程都高於同規模的單體船 。

海影號的 正面宛若一個A字型。

從上方俯瞰海影號

海影號側面浮體後部的螺旋槳推進器。注意浮體內側的控制舵面。照片攝於除役以後。 海 影號的外型融合了類似F-117的稜角狀平板匿蹤造型,水線以上的船體無論各角度都以45度的大傾角向上傾斜,由空中俯瞰有如一個狹長的六角形,從正面看則有如一個A字型,整個艦面光滑簡潔,表面上幾乎沒有任何突出的構造物或裝備。海影號的雷達匿蹤外型原理與F-117匿蹤戰機相同,也就是盡量將雷達反射波集中在特定的幾個方位,使敵方雷達不易持續截獲目標訊號,使其難以偵知或鎖定。側舷之所以選擇45度角的傾斜,是為了將水平方向的雷達回波降至最低,但如此大的傾斜角也明顯減少了海影號頂部的可用甲板面積。由於SWATH的船型在海浪中的橫搖幅度較小,可減少海影號的雷達截面積變化,因此降低了被敵方雷達察覺的機率。除了控制雷達回波的方為外,海影號也使用了能吸收雷達波的科技,不過並非傳統的匿蹤塗料,而是直接使用具有吸收雷達波能力的結構型雷達吸收材料(RAM),相較於塗料具有不易脫落損壞、吸收頻帶較廣等優點。海影號就連潛體支柱內側也敷設RAM材料,以防止艦體中間以及兩側的潛體支柱與海面形成一個讓雷達波繞射反彈的通道。除了雷達匿蹤外,海影號也努力降低其他方面的訊號,例如SWATH的構型使其主機位於水線以上,大幅減少了傳至水中的噪音與震動;而海影號低矮的整體構型,也大幅縮小了敵方目視察覺的距離。海影號的主機熱廢氣從下方排放,降低了被敵方紅外線偵測裝備察覺的機會。由於SWATH水線面積小、航行阻力低,海影號航行時留下的尾跡遂大幅縮減,較不易被視訊察覺。海影號水線以下的潛體設有聲波吸收物體以及主動式的噪音抵消器,能降低船隻通過水流時產生的噪音,此外艦內機電設施、傳動裝置採用彈性減震基座。 海影號的艦內佈局如下:艦體前段設有艦橋、人員起居艙室、電子裝備艙以及輔機艙,艦舯為設有發電機室以及配電室,主機艙之後為籌載艙。海影號的兩個潛體各設有八個水密艙、一個推進電機艙、一個翼面控制室、一個泵艙、一個對稱汲水艙以及幾個空艙,兩個潛體的支柱中則設有燃油艙與壓載艙,此外艦上所有進水管與排水管都佈置於水線以下的潛體內。海影號的潛體裝有兩對可動鰭,一前一後,兼具控制航向與維持艦身穩定的功能;其中,前鰭以15度的角度向外傾斜,活動範圍為正負各27度;後鰭與前鰭的傾角與設計相同,不過面積增加50%。海影號採用柴電推進系統,包括兩具柴油發電機組,每個機組由一部DETROIT 12V-149TI 柴油機與一部KATO發電機組成,持續輸出功率約750KW(1006馬力),每個發電機組的前面各設有一個的驅動軸,帶動一個由伺服電機控制的液壓馬達來產生電力。海影號的電力推進系統有兩套,每套係由一具輸出800軸馬力的推進電動機帶動一套4︰1行星齒輪傳動系統驅動螺旋槳,每個螺旋槳系統則由一個大型的非潤滑柔性聯軸器與軸組件、一套推力軸承組件以及附有油潤滑尾管軸承的螺旋槳軸構成,螺旋槳本身為三葉片式。由於海影號只是艘試驗艦,所以主機功率不高,最大航速只有14節而已。海影號的發電機組採用隔音安裝,發電機的傳動軸承採用柔性設計;而推進器的傳動系統也安裝於彈性減震基座上,以降低傳入水中的噪音和振動。運轉時,推進電機的冷卻裝置先將進氣引入一個海水熱交換器,進氣經過海水的冷卻後才再送入發動機。海影號擁有兩套輸配電系統負責將電力傳送至推進系統,使用三相電壓/600V母線。

海影號的駕駛台,此為服役初期,還使用使用許多當時商規的CRT顯示器。

(上與下)海影號的駕駛台,攝於服役後期,操控介面已經更新過

海影號的主要航行操系統包括:監視與控制電腦系統、·導航系統、HIPER-D電腦系統、輪機監控/警報系統、燃油/壓載控制系統等。由於自動化程度極高,海影號僅編制10~12名船員,航行時只需三人(艦長兼舵手、航海長與輪機長)就能操作。 海影號能在5級海象下正常操作,整體耐海能力與一艘4000~5000ton級、採用傳統H構型的SWATH船隻相當 ,超出美國海軍DOS-079艦船穩性和浮力特性規範的要求。 在實際航行測試中,五級海象下(浪高相當於兩層樓)海影號仍相當穩定,然而伴隨的傳統構型船隻卻已經晃得東倒西歪。 武裝方面,海影號的原始設計可在艦內安裝一組隱藏式的垂直發射系統,從船艦外部完全看不出來,發射飛彈前才打開艙蓋。憑藉著海影號極其出色的隱身性能,若用來部署攻擊性飛彈,應該能達到出其不意的奇襲效果。不過實際上,海影號從沒有安裝過武器裝備。

海影號正返回它的基地──HMB-1採礦船塢。 由於事關機密,海影號服役初期的所有海上測試均在夜間進行,白天則移入HMB-1採礦船塢內;直到1993年4月11日,海影號才首度在白天公然出現在 南加州外海靠近聖塔克魯茲島(Santa Cruz Island)附近的水域,至此她的身影才在媒體上大出風頭 ;據說美國海軍此時決定公開海影號,是因為原本該艦的主要任務已經完成。從1994年3月起,海影號開始在南加州海岸與美國海軍艦隊一同操作測試,驗證該艦各方面的嶄新技術,包括低跡訊、自動化、SWATH艦體設計以及航行穩定性等等,隨後也與美國友邦國家的海軍艦艇一起進行操演。在1994年秋季,海影號加裝了先進戰鬥系統的原型系統進行測試,此為ARPA主導的高效能分散部署實驗(High Performance Distributed Experiment,HiPer-D)的一部份。此一先進戰鬥系統以Link-11/16戰術資料鏈接收友軍單位的雷達、聲納系統所傳來的目標資訊,綜合處理後遂行戰鬥任務,而搭載艦本身則不配備任何感測器,避免發出任何足以暴露自身位置的主動訊號。海影號測試的先進戰鬥系統分為兩個部分,包括自動戰鬥識別系統(Automated Combat Identification System,ACIDS)以及戰術行動顧問系統(Tactical Action Advisor,TAA),其中ACIDS根據資料鏈獲得的各種空中、水面戰情資訊,自動彙整出周遭的戰場威脅態勢,並提出相對應的戰術建議;而TAA則是根據敵方感測器與武器系統的能力以及自身的跡訊來評估敵情威脅,以協助戰術人員或作戰指揮官判斷戰場態勢。在1994年年底,海影號完成了所有的測試工作,與HMB-1一同封存於聖地牙哥軍港。1995年5月25日,當時已退休的洛馬工程師約翰.道格拉斯.查爾頓(John Douglas Charlton)由於涉嫌企圖出售洛馬集團的機密文件而被FBI逮捕,該工程師企圖出售的機密資料包括海影號、捕手反潛水雷(Captor Project)等等。 海影號在測試時的低雷達截獲性能極佳,經常已經進入目視距離但雷達還沒有接觸反應。 在一項測試中,測試人員將一個飲料鋁罐放在海影號甲板上,結果對方雷達只接收到鋁罐反射的信號。在演習中,海影號曾利用夜色悄悄靠近航空母艦,打開艙蓋發射三枚火焰信號彈代表發起攻擊,而在打開艙蓋發射之前,航空母艦以及周圍戒備森嚴的護航艦艇完全無法察覺海影號的存在;而當海影號關上艙門之後,整支航母編隊所有船艦的雷達依舊無法找到海影號,眼睜睜地看著海影號安然撤退。據說由於海影號的雷達匿蹤措施過於有效,在本來就有相當背景雜訊的海面上反而 可能成為一個不尋常的低雜訊空白區塊,因此有人認為如果處理雷達信號時採用過濾背景雜訊的方法,就可以成功捕捉海影號,不過此種說法未經證實。 雖然採用極端匿蹤措施的海影號擁有令人吃驚的隱身性能,然而對於一般作戰艦艇而言,由於需安裝各項作戰裝備 並保留人員作業空間,難免會有較高的上層結構、桅杆天線設施以及突出艦面的欄杆與武裝,即便經過各種仔細的匿蹤外型設計,也不可能像海影號一樣簡潔光滑 ;而實際操作時由於人員走動、艙門開啟等因素,也會使RCS增加。作戰艦艇需要相當的可用甲板面積來配置各種裝備,艦體設計自然無法如海影號般使用45度的鉅幅傾斜表面,降低RCS的效果便不可能如此顯著。 此外,匿蹤艦艇的表面塗料成本昂貴、施工複雜,在日常航行的風浪中很容易受損,因此需要大量細緻的維護工作,使得日常維護變得更為麻煩且昂貴。 綜觀以上,在考量實用性和經濟性之後,是否值得在所有船艦上施予如此徹底的匿蹤,仍有待商榷(對於體積小、功能單一而特殊的艦艇而言,施予高度匿蹤的邊際效益通常比大型主戰艦艇高)。 海影號實驗計畫的各項已經逐步被應用在往後美國海軍建造的艦艇上,例如1980年代末期設計建造的柏克級飛彈驅逐艦的 部分上層結構便使用傾斜造型以降低RCS,同時也考慮到降低紅外線與聲噪訊號,不過整體設計的匿蹤成分並不算高 。美國造艦界第一種引進整體匿蹤設計的艦艇,是在1990年代初期為以色列建造的SAAR-5型巡邏艦,與同時期研發的法國拉法葉級(La Fayette class)巡防艦堪稱匿蹤型水面艦艇的先驅。而美國海軍第一種應用整體匿蹤技術的作戰艦艇,是1990年代前期開始設計、2000年代投入服役的聖安東尼奧級(San Antonio class)船塢運輸艦 ;而美國第一種全方位考慮各種匿蹤措施的,則是2000年代開始建造的DDG-1000松華特級(Zumwalt class)驅逐艦,但只會建造三艘。此外,海影號所驗證的SWATH構型也被用在1980年代中期開始建造的勝利級(Victorious class)與隨後的無瑕號(USNS Impeccable T-AGOS-23)海洋音響監聽艦上,主要目的是追求操作拖曳陣列聲納時的艦體穩定性。 至於海影號測試的先進戰鬥系統的概念則預計被當時規劃中的火力艦上,火力艦本身同樣也不配備任何作戰用感測器,而是透過資料鏈從友軍單位取得戰情資訊,不過火力艦計畫由於缺乏使用彈性與自衛能力等不利因素,在1997年遭到取消。為了配合美國海軍21世紀水面作戰計畫(SC-21)中各型新一代作戰艦艇(例如DD-21驅逐艦)所需的技術研發,美國海軍在1999年初又重新啟用海影號,作為各項新科技的測試與驗證平台。DD-21驅逐艦(後來改稱DD (X))將徹底地採用各項匿蹤措施,也將用上海影號實驗的自動化科技。

停放在HMB-1採礦船塢的海影號,此時該船正準備拆毀。 在2006年9月,海影號終於永久除役 。美國海軍曾開放民間購買海影號與HMB-1採礦船塢來作為永久保存的紀念艦,但後來找不到適合的買主;最後,海影號在2012年出售拆解,美國海軍在合約中規定買主不能將海影號恢復航行,必須完全拆毀。至2013年初,海影號已經被完全拆毀。

|