模組化水面攻擊艇(MASC)

──By Captain Picard

|

前身:LUSV與MUSV 在2010年代,美國國防部與海軍陸續推動發展較大型的遠洋無人水面載具(USV)技術,能自主在大洋水域航行,搭載任務籌載執行各種作戰或支援任務,並與有人水面船艦平台一同運用。這些努力包括2010年初美國國防先進研究計畫局(Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA)資助立項的連續追蹤反潛無人載具(ASW Continuous Trail Unmanned Vessel,ACTUV,成果是海獵人系列中型無人載具)。 ,以及2017年國防部戰略能力辦公室(Strategic Capabilities Office,SCO)啟動的大君主幽靈艦隊(Project Ghost Fleet Overlord)。 「大君主幽靈艦隊」獲得成果後,美國海軍在2020財年預算中首度編列大排水量無人水面載具(Large Displacement Unmanned Surface Vessel,LDUSV)或大型無人水面載具(Large Unmanned Surface Vessel,LUSV);而ACTUV完成並由美國海軍接收後,將之定義為中等排水量無人水面載具(Medium Displacement Unmanned Surface Vehicle,MDUSV)或中型無人水面載具(Medium Unmanned Surface Vehicle,MUSV)。 依照美國海軍的定義,LUSVLUSV長度約200至300英尺(60.96~91.44m),排水量約1000~2000噸級,考慮的武裝籌載包括16至32管垂直發射系統(VLS);而MUSV長度介於45至190英尺(13.7~57.9m),排水量約500噸級。 然而,經過數年發展,LUSV與MUSV的發展趨於牛步;這些項目以 類似美國海軍發展武器系統與船艦的常規程序(例如從頭設計 船艦平台),有許多相關新技術是同時開發(concurrency),時程緩慢;尤其是裝備垂直發射系統的LUSV,複雜度已經直追一般的載人巡防艦。 另外,歷經先前DDG-1000與LCS等造艦項目面臨的各種挫折,美國國會非常關注 用於無人載具平台的關鍵技術是否發展成熟;例如2021財年國防預算授權法記載,除非無人載具的船體/機械/電機系統(Hull, Mechanical and Electrical Systems,HM&E)發展成熟到能持續在海上運作數週或數月,期間完全不需要人員進行定期維護或緊急維修,否則沒有興趣進一步投資。 而2022年俄烏戰爭爆發以來,無人系統獲得巨大的發展與應用,例如烏克蘭成功 發展出一系列相對簡易廉價但十分有效的一次性無人水面載具,搭載大規模戰鬥部, 多次在克里米亞半島等水域擊傷甚至擊沉俄羅斯黑海艦隊船艦。再加上2020年代以來 中國在西太平洋的軍事存在急速擴張,並積極準備在2027年左右具備武力佔領台灣的軍事能力。此時,中國在船艦建造等軍事生產力遠勝過美國,同時期美國海軍各主要造艦計畫都面臨嚴重的延誤跟超支,因此根本不能在建造大型複雜海上平台的路線上與中國競爭。因此,美國軍方亟思能在短時間內能應對可能在西太平洋與中國進行戰爭的有效方式;其中,快速大量部署廉價、易於製造、可消耗的無人系統,成為備受矚目的選項。基於這種趨勢,LUSV與MUSV這類思維近似傳統水面船艦、從頭設計專用平台、價格昂貴且時程緩不濟急的無人水面載具,優先度逐漸降低。 美國海軍發展小型致命USV 在2023年8月,五角大廈提出複製者倡議(The Replicator Initiative),第一階段希望以上千的規模大量生產一系列全領域無人系統(all-domain attritable autonomous systems,ADA2),在18至24個月期間(或至2025年8月)完成,因應美國與中國可能在西太平洋上的武裝衝突。在「複製者倡議」中,包括大批量建造攻擊性自主無人水面載具,因應在印太地區可能與中國的海上軍事衝突場景。 2024年1月底國防部創新技術單位(Defense Innovation Unit,DIU)向美國海軍研究所新聞(USNI News)透露,打算在中國入侵台灣時在臺灣海峽部署成千上百艘殺傷性無人載具來阻撓、挫敗中國的海上入侵,此概念稱為「地獄景觀」(Hellscape)。在這種需求下,可靠又符合經濟效益的全無人技術是必要的基礎,DIU認為對於一般商業公司而言,在18個月內製造上百艘殺傷幸無人載具是可能的。在這種需求下,就需要另闢新的無人水面載具思路,跳脫先前由載人船艦平台改成無人船的思維,滿足經濟可負擔、適合快速生產、可靠度高的思維。 在2024年1月,國防部防衛創新單位(Defense Innovation Unit,DIU)發佈招攬事項(solicitation),邀請業界提出小型致命性水面無人載具設計;這會是回應2023年8月美國國防部提出的「複製者倡議」(Replicator Initiative)的項目,「複製器倡議」是以18至24個月的時間,尋找一種成熟武器系統,能有效因應在太平洋戰區與中國對抗的議題。 在2024年2月14日USNI與AFCEA聯合舉辦的WEST 2024會議上,美國太平洋艦隊指揮官山姆.帕帕羅上將(Adm. Sam Paparo)透露,美國海軍準備在今年5月內建立美國海軍第二個無人船中隊(USVDIV-2);不同於操作大型與中型無人水面載具的USVDIV-1,USVDIV-2會著眼於小型USV,而且這會完全由美國海軍負責維持與操作的單位,而不是仰賴承包商操作維持。USVDIV-2的目標是快速部署小型USV的原型,並將之整合到艦隊作業中。 在2025年1月,美國海軍宣布,發展水面無人載具將聚焦於更小、更簡單、可交換性更高的無人機(drone)型態水面載具,而非較為傳統、複雜昂貴的MUSV與LUSV。 2025年:美國海軍合併LUSV與MUSV 在2025年1月14日,美國海軍水面作戰分部(N96)主管威廉.達利少將(Rear Adm. William Daly)在美國海軍水面艦協會年會(SNA 2025)論壇上透露,美國海軍正調整無人水面載具項目,打算優先專注於盡快引進大量較簡單便宜的無人水面載具並裝備任務模組(例如集裝箱化籌載),而不是從頭設計平台、耗時冗長且價格昂貴的LUSV與MUSV。威廉.達利少將強調,海軍需要一個單一的USV方案來滿足非昂貴(inexpensive)、非精巧(non-exquisite)的無人水面載具方案,能同時在多條生產線上大量生產,裝備原本為LUSV、MUSV開發的集裝箱化任務模組,如情報/監視/偵察模組(ISR)與MK-70遠征發射器模組。依照威廉.達利少將提出的一種構想,其航程長於MUSV,長度約200英尺(MUSV為190英尺),至多可裝載四個40英尺集裝箱模組(MUSV設定是40英尺集裝箱與20英尺集裝箱各一),每艘價格在500萬美元左右。威廉.達利強調,N96正聚焦於盡快推進這些USV項目並使之流暢,讓選擇性有人載具(optionally crewed)的時代儘速來到;而一個混合有人/無人艦隊不需要大型或者精巧製造的平台。 依照2025年6月GAO公布的報告,美國海軍正在將LUSV與MUSV這兩個無人水面載具項目合併,打算發展一種單船體設計USV,此項目在2027財年之前以主要能力採辦路徑(major capability acquisition pathway)進行。在2026財年預算中,美國國防部對水面無人系統申請17億美元,對水下無人能力申請7億3000萬美元。 模組化水面攻擊艇(MASC)(2025年) 在2025年6月底公布的美國海軍2026財年海軍預算文件,出現模組化水面攻擊艇(Modular Attack Surface Craft,MASC)的項目。MASC能建造足夠的數量並提供情報監視偵察目標標定(Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Targeting,ISR&T)/反情報監視偵察目標標定(Counter ISR&T)/信息作戰(Information Operations,IO)等能力,並改進海上責任區域(Areas of Responsibility,AORs)的分佈式環境意識(Distributed Situational Awareness)。這些USV能持續操作數星期,具備大洋渡航能力,能與航母打擊群(Carrier Strike Group,CSGs)與水面作戰群(Surface Action Groups,SAGs)協同作業,也可單獨部署。這些USV是海軍達成分佈式海上作戰(Distributed Maritime Operations,DMO)的重要關鍵。在2026財年,MASC項目會與業界合作進行原型發展階段,以發展和成熟化無人自主技術,並展示無人作業能力,為將來的MASC項目執行來減低風險。海上系統司令部(NAVSEA)的無人海事系統辦公室(PMS-406)會發佈其他交易授權(Other Transaction Authority,OTA)合約(註),並與國防部創新單位(DIU)一同合作,聚焦於MASC以及廣泛的USV系統家族(Family of Systems,FoS)的迭代發展。 在2025年7月28日,美國海軍公布模組化水面攻擊艇(MASC)的招攬(solicitation),尋求一種快速、高容量、搭載任務模組的無人水面載具,廠商回覆截止在8月11日。這項招攬中提到,海軍部希望能在合約頒佈後的18個月內快速完成開發(含指揮控制系統、自主作業軟體與其他相關子系統)並建成1至2艘能搭載任務模組的MASC原型,能無縫地與海軍其他水面船艦一同操作或者單獨運用。海軍強調MASC是一種「非精巧船隻設計」(non-exquisite vessel design),船隻平台與系統、操作與維護必須與現有商用標準共通(而非專門為此發展的特殊規格),能同時在多個船廠建造並能大量生產。 為了加速設計、發展到進行展示的時程,海軍會使用其他交易授權(OTA)管道(註)來辦理並進行快速原型開發。 本次招標會授予原型專案,可能涵蓋包括商業或戰略投資推動的現成商用可行(commercially-available)技術,還包括概念展示(demonstrations)、試點(pilots)計畫、現有政府擁有能力或國防應用概念,以及能滿足逐步改進(incrementally improve)商業技術的敏捷開發活動(agile development)。 依照這份通知中的興趣領域(Area of Interest,AOI)附件,美國海軍主管海上無人系統的PMS 406辦公室 提出三種MASC的作業情境,要求有興趣的廠商針對其中至少一種作業情境提出非精巧(non-exquisite)方案,三種情境分別如下: 方案1(Vessel Solution 1):模組化水面攻擊艇(MASC) 模組化水面攻擊艇(Modular Attack Surface Craft,MACS)是基本方案,要求能攜帶至少2個 40英尺集裝箱化模組(FEU)籌載,每個模組重量36.3公噸、供電需求在75KW以內。 當甲板上攜帶25公噸任務籌載時,續航力至少需達到2500海里,全程維持至少25節航速,海象情況是依照北約標準的4級海象(風速17至21節、浪高4至8英尺)。 方案2(Vessel Solution 2):高容量(High-Capacity)MASC 海軍正在制訂關於高續航力、高容量、裝在任務籌載的平台,搭載ISO標準集裝箱化任務籌載。此方案要求能攜帶至少四個40英尺集裝箱(FEU)模組,每個模組重量36.3公噸、供電需求在50KW以內。此方案必須盡可能提高速度與續航力。 方案3(Vessel Solution 3):單一籌載(Single Payload)MASC: 海軍正在制訂關於高續航力、高容量、裝在任務籌載的平台,搭載ISO標準集裝箱化任務籌載。此方案要求攜帶至少1個20英尺集裝箱(TEU)任務模組,重量24公噸、功率需求不超過75KW,任務籌載安裝到甲板後,籌載後方到船尾不得有障礙物。此方案必須盡可能提高速度與續航力。 廠商完成的原型需包括自主控制軟體(autonomy software)、精準定位導航系統、指揮管制(command and control,C2)系統、船體/機械/電機(Hull Machinery and Electrical,HM&E)系統以及外部通信系統等,需在簽約後18個月內完成原型載具並提交相關資訊與文件。 這份AOI文件將需求分為三個等級:主要需求(高度需要)(Primary (highly desired))、次要需求(強烈需要)Secondary (strongly desired)、第三要求(其他)(Tertiary (other desired)): 1.主要需求(高度需要): 交互操作能力(Interoperability):指揮管制與自主控制系統需符合已有文件記載的介面控制文件(Interface Control Documentation,ICDs)。 自主運動能力(Autonomous maneuver):能自主並安全地在海上航行,在視線不良(low visibility)以及禁止輻射無線電信號(意即不能使用雷達、通信或GPS等詢答信號)的情況下,自主避開海上危險並免於與其他船隻碰撞,所有航行操作需符合國際海上避碰準則(Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,COLREGS)規範。此外,在岸上控制站台以及通信系統失效的情況下,仍能繼續安全地執行任務。 籌載(Payload):任務籌載需以集裝箱化(containerized)形式安裝在船隻上層甲板,如左右兩舷、船尾或頂部甲板。 軟體架構(Software architecture):自主控制、精準導航、指揮控制軟體需符合已有文件記載的開放式架構(open architecture)標準。 2.次要需求(強烈需要): 船隻平台需依照美國驗船協會(American Bureau of Shipping,ABS)標準建造。 無線電射頻(Radiofrequency,RF)輻射控制是依照任務需求,由外部控制站發送指令到載具上。 船隻的內部籌載包括密閉、安全、有控制大氣條件的空間來安裝未來所需的電子裝備。 船隻在開闊洋面的操作需能在北約定義5級海象下(風速22 至27節,浪高13英尺)滿足一系列航速與航向需求 航速與續航力滿足跨洋航行且越高越好;相關資訊會基於4級海象(北約標準)與最大籌載的情況下來報告。 可靠度與維護工程(Reliability & maintainability engineering)方面,船隻平台必須能快速維修,維護作業必須是可預期,長時間運作而不需要預防性維護( preventative maintenance)、腐蝕維護( corrective maintenance)、緊急修護(emergent repair)等任何維護需求, 軟體架構方面,船隻使用的自主航行控制方案應依照無專有(nonproprietary)、機器可讀(machine-readable)的介面,以允許第三方開發整合工作、模組升級,元件層級的互通性(component-level interoperability)不依賴專有標準。 船隻指揮控制(C2):C2需提供一系列符合邏輯的使用者介面,能由單一控制站同時控制多艘USV。 3.第三需求(其他需要) 能透過海外軍售管道(Foreign Military Sales,FMS)以及國際軍火出口規範(International Traffic in Arms Regulations)提供給盟邦與伙伴。 船隻平台符合美國船級社(ABS)要求,且該公司要準備為任何建造的船舶提供初始的ABS船級認證,不過對無人/自主作業性質的部分則另作例外處理。 籌載要求:對船隻上任務籌載需能提供125KW的功率。 居住性方面,船上需容納8名人員並滿足在海上航行14天所需(但前述方案3不需要滿足這項需求)。 除了這項MACS招攬之外,2025年7月稍早美國海軍也提出一項關於未來USV的信息徵詢(RFI),其中記載的新概念能透過更換不同的集裝箱化模組來支持多種任務,包括情報/監視/偵察/目標標定(Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, and Targeting ,ISR&T)、信息作戰(Information Operations,IO),或者作為附屬於有人水面船艦的附加彈艙(adjunct magazine)、增加可運用的飛彈數量。 依照2025年12月上旬眾議院武裝部隊委員會(House Armed Services Committee)的2026財年國防授權法草案,在MASC項目的撥款加入一條規定,除非海軍部長向眾議院國防相關委員會證明這些載具是專門為無人化(unmanned)而建造,且工程設計上可在沒有任何人力支援系統或為有人艦艇設計的操作要求下運作,否則海軍部長不得簽署任何關於MASC Block 0的任何工作協議,包括關於先期採辦(advance procurement)、長期備料( long-lead material)以及建造工作,定價或未定價的活動。這意味眾議院武裝部隊委員會打算限制海軍MASC項目是一種完全不需要人力的載具,排除選擇性配置人力(Optional Manning)的選項(2025年7月底公布的MASC招攬公告時,裡面仍包括選擇配置少量人力的選項)。 美國國防部先進計畫局(Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA)在2020年啟動無人力需求船艦(No Manning Required Ship,NOMARS)項目,設計建造完全不需要人員駐紮的無人水面載具,因此省略了人員部署在船艦所需的生活起居、控制操縱以及安全等所需的空間與裝備,可大幅降低平台複雜度與成本;首艘NOMARS原型船勇抗號(Defiant USX-1)在2025年2月建成下水並展開測試工作。

機器人與自主系統(RAS)專責助理副部長設立 在2025年9月3日,川普總統任命的美國海軍部長約翰.費蘭(John Phelan)發出一份備忘錄,指示建立主管機器人與自主系統(Robotics and Autonomous Systems,RAS)的專責助理副部長(Deputy Assistant Secretary,DASN),以及所屬的項目執行辦公室(Program Executive Office,PEO)和採辦執行辦公室(Portfolio Acquisition Executive,PAE);這項改革是回應川普總統在2025年6月簽署一道「發動美軍無人機宰制優勢」(Unleashing U.S. Military Drone Dominance)的行政命令、加速將無人系統整合到美軍的行動。這項變革標誌著一個轉捩點,美國海軍將全力精簡採辦程序,著重於交付與作戰有關的系統,克服先前美國海軍幾個主要無人系統項目發展時面臨的一些結構性與協調性問題,統籌協調所有在執行的專案。 依照2025年11月18日USNI報導,機器人與自主系統採辦辦公室(Portfolio Acquisition Executive Robotic Autonomous System,PAE RAS)會在接下來五年內,統籌管理先前分屬於18個不同辦公室、總共66個海軍無人系統項目(總價值約190億美元),並直接向主管研究/發展與採辦(Research, Development and Acquisition,RDA)的海軍助理部長(中將階)報告。 依照規劃,PAE RAS成立後的第一項工作是執行MASC的競爭程序,以及擔負先前複製者倡議(Replicator Initiative)中的國防自主作戰群(Defense Autonomous Warfare Group,DAWG)的採辦責任。 這兩個項目都包含在2025年國會通過的調和補充預算(Reconciliation Act supplemental bill.)中,共36億美元,其中MASC為21億美元。 廠商提案 1.HII羅穆路斯(Romulus) |

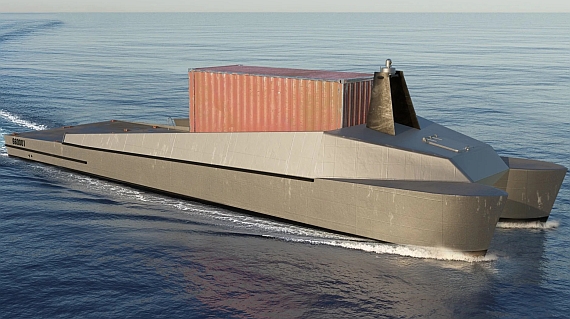

HII集團開發的羅穆路斯載具的想像圖,後部空間可裝置集裝箱模塊。

建造中的首艘羅穆路斯190原型載具

|

2025年9月中旬倫敦國際防務裝備展(DSEI 2025)上,杭亭頓.英格斯(HII)首次公布該集團與拜爾整合系統(Beier Integrated Systems,位於路易斯安那州)合作研發的羅穆路斯(Romulus)系列水面無人載具,依照現成商規標準來設計,設計上著眼於適合大量生產,並能攜帶集裝箱化任務模組。英格斯任務技術(HII Mission Technologies)總經理Duane Fotheringham透露,羅穆路斯水面載具以一種現成的近海人員支援艇為基礎,修改成可無人自主作業的版本;其工程設計以能夠快速、可重複的生產工作為目標。HII集團審視海事項目的高階主管Eric Chewning透露,此項目由英格斯集團的任務技術(HII Mission Technologies)分部為主,而HII其他單位也會參與支援;例如位於密西西比州的英格斯船廠(Ingalls Shipbuilding)會協助項目管理等部分。羅穆路斯項目的發展還包括HII旗下的黑海實驗室先進技術集團(Dark Sea Labs Advanced Technology Group)的輸入,以及Shield AI的整合技術,Applied Intuition以及C3 AI協助強化其自主作業、目標識別以及持久作業等能力。羅穆路斯載具系列顯然是針對美國海軍MASC項目而發展。 HII透露,羅穆路斯的自主操作系統是HII發展的奧德賽(Odyssey)自主指揮控制軟體系統(2022年首次公布),是一種開放式存取(open-access)的自主任務系統,符合政府架構(government-aligned architecture),能快速整合新感測器、任務籌載、第三方開發的無人自主技術等,能讓業界、政府、學術單位測試並改進其能力,確保羅穆路斯項目能朝著美國海軍正逐步提出的作戰概念來發展演化。奧德賽具備多重代理群蜂能力(multi-agent swarming)、模組化任務籌載、有人-無人平台協同配合等能力。奧德賽已經用於35艘USV平台,總共累積6000個航行小時,用戶涵蓋美國海軍、美國海軍陸戰隊、美國海岸防衛隊以及其他美國盟邦等;此外,HII的REMUS 620水下自航載具(UUV)系列,總計750具,用戶涵蓋超過30個國家。 HII首艘羅穆路斯190載具正在建造,預計可在12個月內完成,長度190英尺,航速25節以上,續航力至少2500海里,能搭載四個40英尺ISO集裝箱(FEU)模組;此時,HII集團預計能同時建造至多六艘此種載具,並在每年交付4至5艘。 在2025年11月初,HII與Shield AI在印太國際海事展( Indo Pacific International Maritime Exposition)宣佈,HII的ROMULUS 20水面無人載具結合Shield AI業已經過實戰驗證、的群蜂(Hivemind )作戰軟體(使用Hivemind Enterprise SDK套件)以及HII的奧德賽(Odyssey)自主操作系統,已經完成第一次重大海上測試;此項測試在10月底於維吉尼亞海灘(Virginia Beach)外海進行,持續三天。 「群蜂」做至軟體使人工智能(AI)能跨領域驅動自主操作系統。這項測試是HII與Shield AI宣佈展開合作之後不到六個星期就完成的,展現了這些系統的快速適應性(rapid adaptability)與先進能力等。「群蜂」軟體能結合無人自主系統進行各種複雜任務,包括在GPS與通信拒止環境下,已經在提供給烏克蘭的無人航空系統於實戰中驗證過。此時Shield AI與HII結成策略聯盟進入海事自主系統領域;結合HII的「奧德賽」自主操作技術與「群蜂」作戰系統,整合在ROMULUS系列自主水面載具上,能與有人的水面作戰艦隊一同作業,此外也能進行多重代理自主(multi-agent autonomy)以及情報作戰(intelligent operations)。 在2025年12月8日國際海權會議(International Sea Power Conference)上,英國巴布克(Babcock)集團公布了自主/遙控海上作戰反應武力(Autonomous and Remote, Maritime Operational Response – Force,ARMOR Force);這是一種由分散式(disaggregated)系統與平台組成的框架,使各平台可以獨立遂行作戰,並透過世界頂尖的數位能力互相連結。ARMOR Force概念核心是由Type 31型巡防艦作為通用指揮艦(Common Command Vessel, CCV) ,控制由大型自主無人水面載具與各式系統組成的網路化兵力。其中,巴布克與美國HII集團合作,將HII的ROMULUS 系列無人水面載具整合到ARMOR Force中,並結合英國近年開發、稱為持續作業部署系統(Persistent Operational Deployment Systems,PODS)的集裝箱化任務模組系統;此外,巴布克也與英國防務科技公司Arondite合作,以該公司的Cobalt作業系統作為RMOR Force 之間的自主與任務編排層(mission orchestration layer)的基礎。 在2025年12月11日, HII執行高層帶合作伙伴布羅兄弟企業(Breaux Brothers Enterprises, Louisiana)高層參觀船廠時宣布,ROMULUS設計完成度達30%。 在2025年1月中旬,HII在英國波切斯特(Portchester)生產設施擴建的新廠房落成,落成的新廠房佔地6500平方英尺(約600平方公尺) ,擴大對英國與歐洲市場的無人系統產能;新廠區會在2026年第三季生產滿載,除了生產HII的REMUS系列水下無人載具(UUV)之外,也支持生產HII新開發的ROMULUS無人水面載具。 2.黑海科技 |

黑海科技針對MASC的提案,採用雙體結構,使用該集團先前GARC全球

自主偵察艇(GARC,下圖)的技術發展而來。

|

在2025年9月22日,黑海科技(BlackSea Technologies)公布了該公司針對美國海軍MASC的USV設計,是以該集團現有的全球自主偵察艇(Global Autonomous Reconnaissance Craft ,GARC)無人水面載具的技術發展而來。此方案採用新的細長鋁合金製雙體船平台設計,長度66英尺(約20.12m),能攜帶67200磅(約30噸)的籌載;後部承載甲板空間約900平方英尺(83.6平方公尺),承載面積約是同級尺寸載具的兩倍。其最大航速約25節,航速10節時續航力3000海里,而在自主部署(self-deploying)模式下航程更可達10000海里,電力系統能提供198KW的功率來支持搭載的感測器或武器籌載。 此載具應用黑海科技GARC現有的生產線(位於巴爾迪摩),該公司宣稱能在六個月內完成完全整合的MASC原型。船上的主要子系統也都沿用GARC的成熟技術,節省開發時間,並採用符合美國海軍無人海事自主框架(Unmanned Maritime Autonomy Architecture,UMAA)的開放式系統架構。 推進系統為市場現成的Volvo Penta D8-IPS600整合推進單元,安裝時不需要校正大軸的工作,並且有現成的全球後勤網路支持。 3.安杜里爾/韓國現代重工團隊:自主水面載具(ASV) |

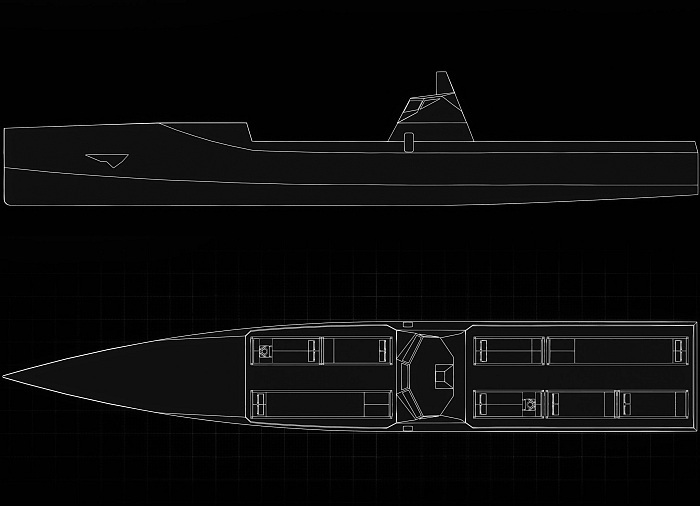

\

(上與下)2025年11月中旬,安杜里爾公布與韓國現代重工合作開發的自主水面載具(ASV)

來投入美國海軍MASC案。此為安杜里爾在2025年11月中旬公布的ASV想像圖。

|

在2025年8月6日,韓國現代重工宣布(Hyundai Heavy Industries,HHI),該集團位於城南的現代全球研發中心(HD Hyundai Global R&D Center,GRC)與美國AI國防科技公司安杜里爾(Anduril)簽署合作備忘錄(Memorandum of Agreement,MoA),結合安杜里爾的軟體定義(software-defined)無人自主操作和任務系統經以及現代重工身後的船艦平台設計、建造經驗,滿足韓國本國以及其他客戶的需求。基於韓國海軍接下來的無人水面載具(USV)市場,現代重工設計的無人水面載具會結合安杜里爾的自主任務技術(也就是該公司的核心技術──Lattice人工智能軟體平台)。 在2025年11月13日,安杜里爾宣布已經與現代重工結成伙伴,雙方正在合作開發針對民間商用與軍用的自主水面載具(Autonomous Surface Vessel,ASV)系列,包括針對美國海軍MASC的衍生型。ASV具備模組化、高任務彈性、能快速建造等特性,同一種平台能快速重構執行不同任務如情報蒐集、監視、打擊、電子作戰等。ASV是安杜里爾繼先前為澳大利亞開發的的鬼鯊(Ghost Shark)超大型水下自航載具(XLAUV)之後,在海事領域的下一個重要發展。 ASV的平台發展思維是以可負擔、軟體定義的水面船隻平台,滿足與支持美國海軍發展的分佈式海上作戰(distributed maritime operations)。ASV的自主控制軟體系統透過網路架構來整合載具的一切機能,含推進、導航、任務籌載控制等。整個系統架構從一開始就著眼於可持續性,軟體定義整合方式允許軟體與硬體的交互性,避免受制於特定供應商以及造成供應鏈限制。ASV的船體平台使用鋼質製造,使其易於焊接與維護,並且讓生產製造工作能完全由美國本土現有產業供應鏈支持,確保批量製造能力以及服役期間的可持續性。ASV具有獨特的中央上層結構,使安裝在上面的感測設備可獲得360度視野,得到最佳的態勢感知能力。 第一艘雙用ASV原型此時正在韓國現代造船廠製造,用於驗證船體結構、推進與奠立系統、自主作業能力等,以及預備轉移到美國生產的準備工作;而之後的MASC版本會完全在美國境內建造。安杜里爾宣稱已經投資數百萬美元翻新位於華盛頓州西雅圖(Seattle, Washington)、2021年10月關廠的佛斯船廠(Foss Shipyard,原本主要業務包括拖船、浮筏、海洋工程服務等)的廠區,用來競標MASC的ASV會在此進行組裝、整合與測試。 安杜里爾在聲明中也引用了二次大戰期間位於美國本土太平洋西北(Pacific Northwest,泛指華盛頓、奧勒岡、愛達荷以及加拿大英屬哥倫比亞)的凱薩造船廠(Kaiser Shipyards)的案例,認為太平洋西北區域可提供良好的基礎設施、供應鏈深度以及熟練人員,非常適合作為讓美國造船業復甦以及擴充海事產業勞動隊伍的根據地。當年由亨利凱薩(Henry J. Kaiser)創辦的凱薩造船廠在1939年歐戰爆發之際進入造船市場,該廠以嶄新的技術建造船隻著稱(將船隻結構分成模組在其他不同工廠同時製造,在船塢裡總裝,是現代區域造船法的先驅),效率遠高於同時期其他美國中小型造船廠。在二次大戰期間,凱薩造船廠快速擴充,總共為美國海事委員會(United States Maritime Commission)建造1490艘各型船艦,佔該委員會負責建造的船隻總量的27%,包括許多著名的自由輪(Liberty ships)與勝利輪(Victory ships),自由輪一般而言只需要兩個多星期時間組裝完成(最快的案例是五天之內)。與美國在二次大戰期間造船廠平均水平相較,凱薩造船廠建造每艘船的工期只有2/3,成本更只有1/4。凱薩船廠在二次大戰期間快速擴充,例如在1941年4月美國海事委員會擴建一個新廠來建造自由輪來支援運補英國,1941年12月日本攻擊珍珠港之後,凱薩船廠成立第三與第四個廠區分別建造運兵船跟戰車登陸艦(LST);在1943年以後,凱薩船廠也參與建造卡薩布蘭卡級(Casablanca class)護航航空母艦,原本目標是到1944年完成16艘,但實際上該廠完成了18艘。最後凱薩船廠總共擴張到七個船廠,包括三個在太平洋西北的廠區以及四個在加州李奇蒙(Richmond, California)的李奇蒙船廠。凱薩船廠是二次大戰期間美國轉化龐大工業能力投入戰爭、支撐整個自由世界扭轉戰局打敗軸心國的自由堡壘(Freedom’s Forge)的經典案例之一。安杜里爾在聲明中明顯期許成為新世代的凱薩船廠,在當前中國建造船艦速率以3:1壓倒美國、以海軍與海警艦隊挑戰太平洋地區的航行自由的嚴峻情況下,為美國擴充海事產能,維繫美國的制海權。 4.梅格涅特防衛:M48艦隊無人水面載具 |

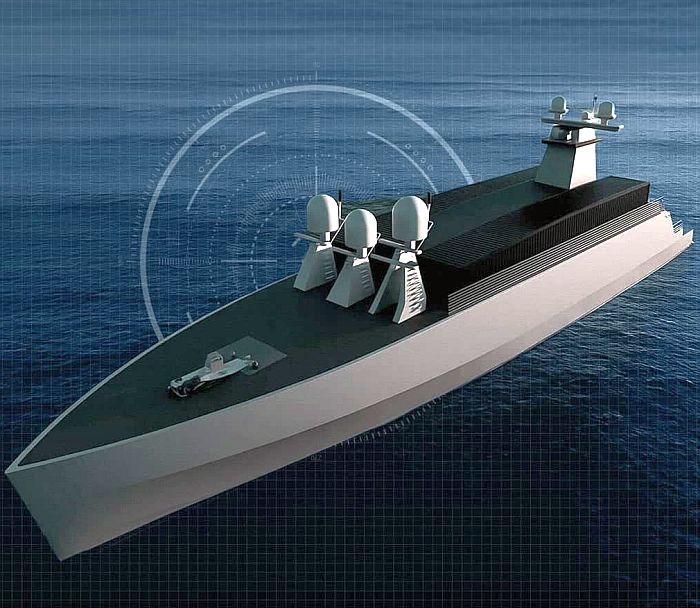

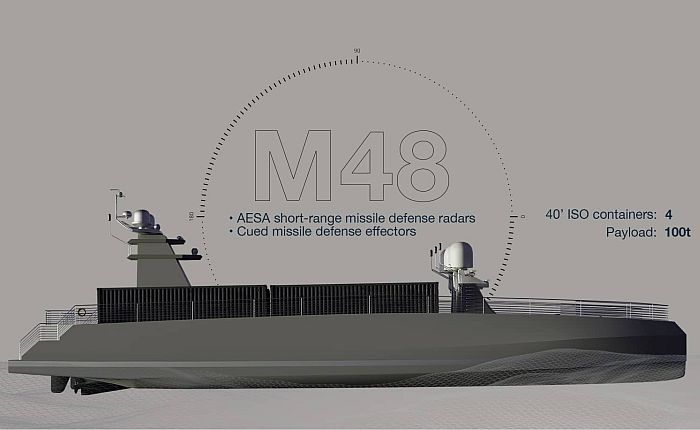

(上與下)梅格涅特防衛的M48無人水面載具,長48m,可攜帶四個TEU集裝箱任務模組共100噸。

|

在2025年12月2日,梅格涅特防衛(Magnet Defense LLC)公布,該公司自行研發的M48艦隊無人水面載具(M48 Fleet USV)達成在海上航行作業總天數超過390天、累積32000海里航程的里程碑;在累積的390天海上航程中,M48展現良好的適航性與自持力,包括連續數天在7級海象以內自主航行,以及在9級海象下航行數小時。 梅格涅特防衛耗費超過5000萬美元設計、製造與驗證M48無人自航原型載具,提供一種低成本、自主航行、高自持力、模組化籌載、能在競爭環境下自主作業的的方案。 M48載具長度48m,最大航速28節,持續航速15節,續航力12000海里,任務籌載能力100噸,可在9級海象以內航行。平台設計具備能穩定航行、低阻高效的特性,主系統具備冗餘性來維持長時間無人自主任務而不需要進行維修。M48能攜帶4個ISO 20英尺標準集裝箱(TUE)模組(總重100噸),可搭載不同模組擔任監視、偵察、電子戰、後勤運輸、飛彈防禦、反潛作戰等任務。 M48的控制系統以人工智能(AI)驅動,結合先進機器學習(ML)、邊緣運算(edge processing)、多感測器數據融合(multi-sensor fusion)等,具備快速識別威脅、自動化武器分派以及操作者在迴路(operator-in-the-loop)的任務能力。 5.HavocAI/韓國韓華海洋 |

|

在2026年1月8日,韓華防務美國分公司(Hanwha Defense USA)、韓華系統(Hanwha Systems Co)與美國無人自主與人工智能技術公司HavocAI共同宣布,已經簽署合作備忘錄( Memorandum of Understanding ,MOU),將聯合發展長200英尺的自主水面船隻(Autonomous Surface Vessels,ASV)系列。依照MOU,合作內容包括量產AUV的計畫、設廠、研發計畫以及技術領域等;研發工作會依照美國的MASC項目進行。而建造工作會由韓華在2024年完成購併的韓華費城造船廠(Hanwha Philly Shipyard)負責。 近期HavocAI剛完成一項美國戰爭部(U.S. Department of War)的合同撥款週期,證實已經出售十多艘水面船隻給戰爭部,此外也成功向烏克蘭展示在GPS拒止環境下作業的自主航行技術。此外在2025年10月,韓華與美國Havoc AI宣布成立戰略伙伴關係,隨後由韓華海洋的巨濟廠以及Havoc AI進行技術合作,在夏威夷外海進行一項展示,展示的無人自主航行艇由在韓國本土的巨濟廠進行超水平線指揮管制。 |

|

其他交易授權(Other Transaction Authority,OTA)是一種特殊的合法授權,讓美國政府不需要透過常規的聯邦採辦規範(Federal Acquisition Regulation,FAR),就直接與乙方簽署協議。OTA協議並非傳統的合約(contract)、授權書(grant)或合作協議(cooperative agreement),且不需明確定易交易實質內容為何,更接近一般私人企業間的商業合約。OTA管道是在美蘇冷戰期間創立,主要用於讓聯邦政府部門與民間私有企業機構合作、取得尖端技術的研發成果和原型時,能繞過冗長的傳統政府法規,大幅加快速度。OTA協議主要用於研究與發展(Research and Development,R&D)、原型開發(prototyping)與其他創新項目,特別是與新出現的技術領域(emerging technologies)相關時。 OTA管道為美國政府與私有企業合作提供極大的法律彈性,簡化了政府採購的時程與限制,非常迅速。平均而言,從政府機構發佈徵求(solicitation)到完成選商,經常只需要兩個月時間。對新創企業或尖端技術持有者而言,與政府合作時的最大障礙就是法規彈性與時效,OTA就可以解決此一問題。 由於不同領域的R&D都有其特殊性,難以一體適用於FAR;因此,OTA的運作模式盡可能兼顧持有尖端技術的公司重視速度和營業秘密的特質,以及政府機關採購所需的公平性。OTA其運作模式通常是,聯邦政府針對某種技術領域組織OT聯盟(consortium),符合資格的潛在簽約廠商可以申請加入,繳交會費並同意該聯盟的條款。而擁有OTA許可的聯邦政府機關,可根據需求向特定領域的OT聯盟成員徵求產品或服務,發佈招攬後從中挑選優秀者進一步繳交更詳細的產品資料或服務計畫書,最終經由聯盟管理機構(consortium management organization)挑選出最適者獲勝。OT聯盟的約定條款通常比常規政府採購合約更有彈性,例如知識財產權歸屬是以個案個別來約定。 然而相對地,大幅簡化流程的OTA,執行時也存在諸多挑戰,例如成效難以評估認定、較不透明導致監督問責困難,且知識產權歸屬比較容易發生爭議。由於OTA減少了問責可能性和透明度。因此,目前只有美國國會授予OTA權限的聯邦政府機構得以使用這種交易管道,包括美國國防部(Department of Defense,DoD)、國家航空太空總署(National Aeronautics and Space Administration,NASA)、聯邦航空總署(Federal Aviation Administration, FAA)、運輸部(Department of Transportation,D)、國土安全部(Department of Homeland Security,DHS)、運輸安全管理局(Transportation Security Administration,TSA)、衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services,HHS)、能源部(Department of Energy,DoE)獲得國會授予OTA,其餘未獲許可的政府部門僅得以在獲得聯邦預算管理局(Office of Management and Budget,OMB)授權下,有條件地使用OT。

|