裂變型核子武器

(fission weapon)By巫莫夫

裂變型核子武器就是利用裂變鏈式反應釋放出來的巨大能量而製成的起殺傷破壞作用的核武,像人人皆知的原子彈就是利用裂變鏈式反應而釋放出巨大能量的武器,核武的威力就是指核爆時釋放出的能量,它的單位以多少噸

TNT炸藥的能量來表示,而這個單位則稱為該核彈的當量(Yield),TNT (Trinitrotoluene)即是三硝基甲苯,它是黃色的結晶體,是一種烈性炸藥,一噸的TNT爆炸時所產生的能量約為一千億焦耳(Joules),原子彈就跟核子反應爐一樣,也是利用重核裂變鏈式反應中釋放出巨大能量,只不過在反應堆內,能量的釋放是緩慢和受控制的,而原子彈則是瞬間和不受控制的,原子彈爆炸時,在小於百萬分之一秒的時間之內,會釋放出巨大的能量,使得爆炸中心的溫度立即上升到上千萬度,壓力上升到幾十億大氣壓,把一切物質化為氣體,形成一團火球,從而產生衝擊波、光熱輻射、貫穿輻射和放射性污染等殺傷因素,一般原子彈的爆炸威力相當於兩萬噸TNT炸藥的爆炸力,強化的原子彈最大可達到約五十萬噸TNT當量,所用的原料是高濃度的鈾-235(235U)(同位素純度達到93.5%以上)或鈽-239(239Pu)。如何控制這種鏈式反應呢?任何一種軍事武器,都必須能夠準確地加以控制,否則就有傷到自己人的危險,原子彈也是如此,鈾

-233、鈾-235、鈽-239這些裂變性物質並不是在任何情況下都能引爆的,只有當它們的體積或質量超過一定的臨界值之後才會爆炸,在有良好反射層(如天然或貧化的金屬鈾)的情況下,鈾-233、鈾-235和鈽-239球體的臨界質量大約分別為6、16和5-8公斤,通過對臨界體積或臨界質量的控制,可以控制原子彈的引發,而隨著引發裝置的不同,有兩種不同類型的原子彈。

1.槍型原子彈:它是利用一種炮筒裝置,將兩塊小於臨界質量的裂變物質迅速合攏以達到超臨界而發生爆炸,在這種炮筒裝置中,一塊裂變物質(小於臨界質量)固定於炮筒裝置的一端,位於另一端的另一塊裂變物質(也小於臨界質量)借助於裂性炸藥的爆炸射向那塊固定的裂變物質而發生核爆炸。在裂變物質的外面有中子反射層。為了延遲裂變物質的飛散以提高原子彈的效率,要把原子彈裝在堅固的外殼內。槍型原子彈的結構簡單,較易製造,但它有兩個缺點:(1)核原料的利用率低,這是因為每塊裂變物質不能做得太大,最大不能超過鈾-235(或鈽-239)的臨界質量,因此,當兩塊合攏時,只能比臨界質量多出一倍左右,換句話說,它不能有較高的爆炸效率

(2)很難利用鈽-239作核原料,因為鈽-239中不可避免地含有一些鈽-240,後者自發裂變的幾率特別大。

2.內爆型原子彈:它的原理是利用普通烈性炸藥製成球形裝置,將小於臨界質量的核原料(鈾-235或鈽-239)製成一個小球,置於炸藥球中,通過電雷管同步點火使炸藥球各點同時引爆,產生向心聚焦的壓縮波(又稱內爆波),將次臨界質量的鈾-235(或鈽-239)小球瞬間猛烈壓緊,增加其密度,使其超臨界,實現自持鏈式反應而導致核爆,內爆型結構優於槍型結構的地方是,由於壓縮波效應所需時間遠較槍型結構合攏的時間為短促,因而過早點火的機率大為縮小。

原子彈主要原料的生產

原子彈的製造理論和製造問題

此外,必須使達到超臨界質量的裂變物質相聚達足夠長的時間,以便鏈式反應代達到所需的數據,使爆炸當量達到要求值,若達不到足夠長的時間,當量就會大大下降,武器就會失效,反之,若時間過長,當量可能會比預料的大,因此,武器設計者應如何解決這些問題呢?由於裂變物質的形狀對鏈式反應有,若裂變物質呈厚木板狀,中子就很容易逃逸,反應就會停止,因為物質呈球體時,體積與表面積的比例最高,所以鏈式反應條件最佳,因此超臨界物質呈球體時,這是最理想的,實現這一條件的方法之一是用炸藥把兩個次臨界半球體壓成一個超臨界球體,靜止半球體碰撞面上有一個能引起反應的中子源,為了避免中子從裂變物質中跑掉以及防止反應中止,在裝置周圍需要一個中子反射層,最後須有一個護持器,其作用是使反應物質聚在一起的時間達到足以反應所需的百萬分之一秒,護持器把物質聚在一起,靠的是其不活潑性,而不是它的強度,護持器通常是用

238U製成,它的密度大,價格便宜,238U除可用作護持器外,它也起了中子反射層作用,從而有助於保持鏈式反應,由此可見,原子彈是一種高度複雜的武器,需要有高超的技術才能成功地製造。自從人類製造出第一枚原子彈之後,至今也改良了不少,第一枚原子彈只有相當於二萬噸黃色炸藥的威力,目前已經能製造出由數千噸至數十萬噸之炸彈,而研究發展計劃仍不斷地進行,目標是如何使原子彈體積變小,威力變大,由於使用中子反射器及人工中子發源器,現在已可製造極小體積的核分裂爆炸物。

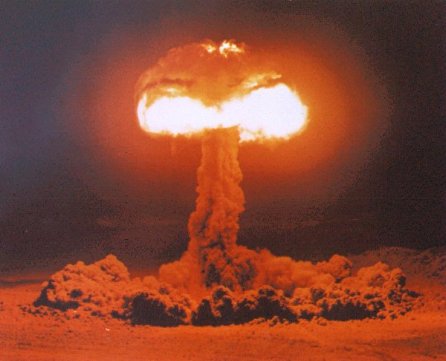

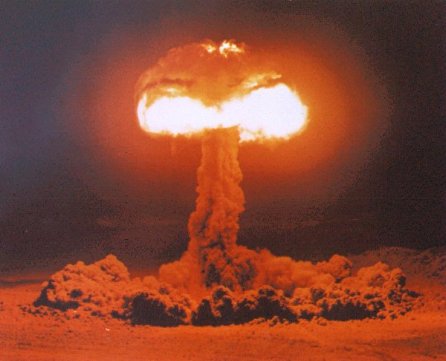

美國內華達州的原子彈試爆

現代核子武器可分為兩類:一為原子;另一為熱核,而原子武器又可分為兩種:一為爆炸原子武器;另一為軍用輻射劑,軍用輻射劑是指那些具有傷害性的放射物質,這些輻射劑可使用空投、炮彈、火箭或者在地雷中,也可以用飛機噴灑出,撤退時更可利用它來對水庫或井水下毒甚至於是敵方的糧食,一般核能電廠的廢料皆可當作輻射劑,核子反應堆通常是使用濃縮鈾或天然鈾,燃後形成的鈾碎片或鈽原子包含各種不同放射物質,通常約有三百多種,可是僅有數種半衰期較長且在蛻變中可產生 可產生b或g射線者

可當做輻射劑,這些同位素及個別的輻射能,b及g的能量單位是百萬電子伏特,除了鈾或鈽的分裂碎片之外,也可以用其他較穩定元素置於反應堆中,然後以中子撞擊使他們變成同位素,再取出當做軍用輻射劑。美國對核子武器的研製起步很早,從

1940年6月起就開始推行其龐大的核武研製計畫,動員50萬人,花了5年時間,耗資約20億美元,建造了三個濃縮鈾生產廠(電磁分離廠、熱擴散廠和氣體擴散廠)、三個士石墨水冷產鈽反應堆、一個後處理廠、一個重水廠、一個核武研製實驗室等主要核設施以及其他配套設施,並製成了三枚原子彈。1945年7月成功地試爆了第一枚原子彈,緊接著將僅有的另兩枚分別於1945年8月6日和9日投在日本的廣島和長崎。第二次世界大戰結束後,美國為壟斷核子武器技術和稱霸世界,於

1946年通過原子能法,停止了與英國和加拿大在核武研製和生產方面的合作,秘密地繼續大力發展核子武器。從1945年算起共耗資7000多億美元,為116個武器系統生產了71種型號核彈頭,共計約60000枚。由於核彈頭不斷更新和退役,現庫存數量約26000枚,蘇聯自1949年8月和1953年8月先後試爆第一顆原子彈和氫彈以來,一直致力於發展核子武器,其核武的發展過程大致可分為三個階段:從1942年實施核武計畫開始到50年代中期為第一階段,這一階段的重點是解決核武的有無問題;第二階段從赫魯雪夫上臺到他下臺止,在十年左右的時間裡,解決了兩彈結合問題,使飛彈核武器得到迅速發展;從60年代中期至今為第三個階段,這個階段的特點是發展多彈頭飛彈核武器,研製成功並裝備了帶分導式彈頭的飛彈核武器。1949年8月29日蘇聯進行了第一次大氣層核裝置爆炸試驗,這是一顆以鈽作裂變原料的核裝置,塔爆在設計上與美國在日本長崎投下的胖子原子彈相似,在裂變材料外邊用天然鈾作反射層,爆炸當量為1-2萬噸,1951年9月24日,蘇聯進行了第二次核試驗,該試驗裝置採用鈽作為裂變材料,它是在地面或稍低於地面時爆炸的,鈽的利用率比第一次的要大,爆炸當量至少為2萬5千噸,1951年10月18日蘇聯空爆了第3個核試驗裝置,它是鈽和鈾-235混合裂變原料設計,爆炸中鈽的利用率約為35%。爆炸當量約為5萬噸,1955年進行過5次試驗,最初兩次是鈽裂變裝置大氣層爆炸,它們的爆炸當量分別為5千噸和2萬5千噸,1955年9月21日蘇聯在巴倫支海進行了第一次水下試驗,爆炸當量約為2萬噸,該試驗裝置大概是用鈽作原料,可能是在100多英尺的水下栓系後進行試爆的,1955年11月6日,蘇聯進行了第18次核子試驗 .這次試驗是1953年助爆原理結構的武器化試驗,以使其重量減輕到易於空投,一般認為,它是一個助爆裂變武器,利用鈾-235作彈芯,並利用了鈾-238和氘化鋰,這個裝置被認為是飛機空投的,爆炸當量為21萬5千噸。

原子彈是熱核武器的點火器,原子彈的小型化是戰略和戰術核武器小型化的基礎,原子彈因其殺傷效應廣泛,有著強大的破壞力,而不同於像炮彈和輕武器彈藥這樣的常規武器,有鑑於核子武器的這種性質,使用這種武器往往會引起國際的反彈,因此,核武的使用權不掌握在軍事指揮官手中,而是置於政治控制之下,在歷史上,核武曾使用過兩次,就是分別投在日本的廣島和長崎的那兩顆原子彈,因此人們對核武破壞城市和傷害平民的效果略知一二,但至今核子武器尚未用於對付戰場上的部隊,在核武試驗和模擬試驗中曾評價過核武的效應,某些人已相當清楚核子武器對裝備的毀傷效應以及對人體的物理和生理殺傷效應,然而,卻沒有真正體驗過其心理效應,我們可以認定核子武器對人類所產生的心理衝擊效應極為嚴重。