關於「整體防衛構想」(ODC)與「不對稱戰力」

(上與下)2025年9月台北國際航太國防展(TADTE 2025)中,台灣陸軍首次展出購自美國的HIMARS

高機動多管火箭;這是在美國基於「不對稱作戰」而直接指導台灣國安高層,在民國110年度

(2021年)首次編列引進的遠程打擊火力,除了使用一般火箭外還可使用ATACMS戰術飛彈。

攝於2025年9月20日。

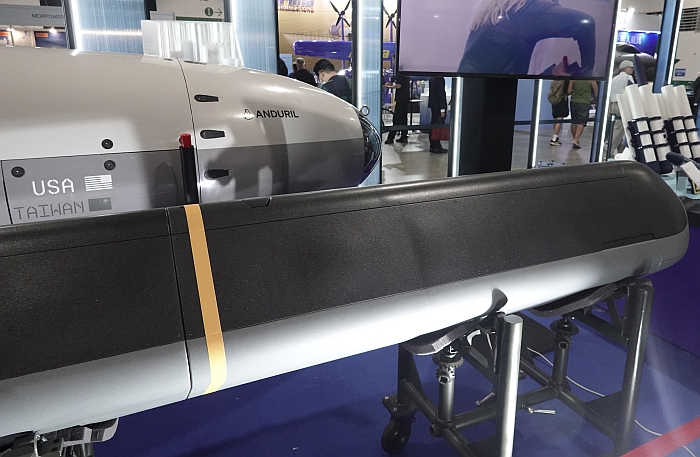

安杜里爾在2025年9月台北航太與國防展(TADTE 2025)中展出的Dive LD大型水下自航載具,

能搭載各種感測器籌載進行長程水下監視、戰場情搜以及指揮銅斑蛇水下載具集群進行作戰等功能,

。安杜里爾在2025年8月與台灣中科院簽署合作備忘錄,將安杜里爾的Lattice自主決策軟體平台導入中科院,

並以技術轉移方式在台灣生產安杜里爾的幾種無人系統(如梭魚-500低成本巡航飛彈、銅斑蛇-M

自主水下攻擊載具、Dive-LD水下無人載具等),協助中科院建置台灣本土的無人自主系統

不對稱作戰、獵殺網路。攝於2025年9月20日。

(上與下)安杜里爾在2025年9月台北航太與國防展(TADTE 2025)中展出的銅斑蛇500M自主

水下攻擊載具,旁邊是該公司的Dive LD水下載具。攝於2025年9月20日。

(上與下二張)安杜里爾在2025年9月台北航太與國防展(TADTE 2025)中展出的梭魚-500低成本

巡航飛彈,射程500海里級。攝於2025年9月20日。

(上與下)2025年9月台北航太國防展(TADTE 2025)上,中科院展出與Kratos合作的「勁蜂四型」

長程無人誘餌/自殺攻擊機,將Kratos公司開發、美軍使用的MQM-178靶機加裝尋標系統以及在兩側加掛

高爆戰鬥部或倫伯透鏡(放大雷達截面積作為誘餌),成為「勁蜂四型」長程無人誘餌/自殺攻擊機,

射程長達1000公里級。攝於2025年9月20日。

──by captain Picard

|

依照前參謀總長、現Project 2049 Institute智庫資深研究員備役上將李喜明,以及Project 2049 Institute研究助理李艾睿在2020年11月3日於外交家雜誌(The Diplomat)刊登關於「整體防衛構想」(Overall Defense Concept,ODC)文章敘述,「整體防衛構想」著重於台灣現有天然優勢、民間設施與不對稱作戰能力,主要目的為嚇阻敵人,並於必要時擊退中國人民解放軍的侵略。此文章稱,「整體防衛構想」建立在兩個假設條件上:(1)中國共產黨主席習近平期望統一台灣的「中國夢」。(2)兩岸國防資源對比極端失衡且繼續傾斜。「整體防衛構想」重新詮釋台灣「勝戰」的定義,是「阻止解放軍成功侵犯台灣」;台灣面對比自己更強大的敵人,必須拋棄與解放軍打消耗戰的傳統作戰觀念;應採取有效不對稱防衛姿態,並結合不對稱作戰能力,彌補台灣在數據上的劣勢,並阻止解放軍登陸台灣。文中呼籲,面對逐漸加大的兩岸資源失衡與國內預算限制,台灣必須盡可能有效率地分配與管理國內資源。

「整體防衛構想」的作戰構想的三大支柱為「戰力防護」、「濱海決勝」、「灘岸殲敵」,這在李喜明參謀總長任期內取代了過去國軍「聯合防空、聯合制海、聯合國土防衛」等主軸。此外「整體防衛構想」三個要素為「戰力保存」、「傳統戰力」及「不對稱戰力」。文中對於「不對稱戰力」武器的敘述包括,平時能見度較低,主要利用天然優勢與敵人弱點,用最少的力量獲得最大的作戰成效;具備小型、機動、精準、致命、量多、分散、價廉、易行等特性,以及具備高度的運用彈性與戰場存活性;必須讓敵人難以鎖定與反制,提高敵軍作戰難度。簡而言之,台灣不對稱戰力的本質必須是「很多致命的小東西」。文中列舉的「不對稱戰力」武器包括: 然而,「整體防衛構想」大幅衝擊台灣軍方既有的建軍規劃以及結構。2019年6月30日李喜明卸任參謀總長之後,繼任的國防高層似乎不打算繼續照原規劃執行。例如,李喜明參謀總長任內推動的不對稱作戰武器「微型飛彈突擊艇」在2019年中李喜明卸任後,迅速遭到冷落,並且隔年(2020年)美國強力推銷岸基魚叉反艦飛彈給台灣之後就遭到撤案,被視為李喜明「人去政息」的指標。在2021年1月13日,「新新聞」報導,時任國防部長的嚴德發以及參謀總長黃曙光,刪除了前參謀總長李喜明在「軍事戰略」中納入的「整體防衛構想」(戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵);新版本「防衛固守,重層嚇阻」戰略不變,但主軸改成「多維防禦、重層阻殲、守勢持久、重點突破」;新版用兵指導擬以資通電網路戰、飛彈、微型軍事衛星、無人載具等四大不對稱戰力為主角,打造成「台版擊殺鏈」。雖然表面上新版本仍舊強調不對稱戰力,但是這些建軍主軸卻重回類似傳統武器的高技術、遠距離擊殺裝備,而不是「整體防衛構想」強調利用現有技術、連價、能快速購置部署的武器。此外,李喜明卸任後,台灣軍方高層也避免提到先前「整體防衛構想」的「濱海決勝」等詞,而國防部也重提先前「聯合防空、聯合制海、聯合國土防衛」等作戰主軸。顯然,「濱海決勝」、「灘岸殲敵」等詞容易讓外界聯想到不計代價在台灣本土進行焦土持久抗戰,勢必造成文明基礎設施毀滅以及大量人命傷亡,在政治觀感上並不如以往強調制海、至空、「決戰境外」等口號吸引人。 以美國的觀點,台灣面對中國大陸壓倒性的軍力優勢,「整體防衛構想」自然才是可行性與效費比最高的方案。然而,美國方面向台灣強勢要求執行「不對稱作戰」思維的建軍,大幅衝擊台灣既有的建軍規劃和資源分配;從美國強推岸基魚叉飛彈等不對稱思維武器,從而排擠不少台灣現有的軍備計畫(還得在常規預算以外另編特別預算),就可見一斑。因此,台灣軍方對於美方強推關於「不對稱作戰」的構想,自然有不少拉扯。在2021年7月3日,接替黃曙光的新任參謀總長陳寶餘在公開場合表示,國軍作戰指導須確依「戰力防護」、「濱海決勝」、「灘岸殲敵」作為建軍原則,這些都是「整體防衛構想」的原則,被外界解讀成「建軍重回台美共識」;然而,陳寶餘並沒有直接重提「整體防衛構想」全名,顯示台灣軍方以及美國方面對此議題並沒有完全達成共識,多少有遷就美方要求而妥協的意味。 更有甚者,在2021年9月底有消息透露,邁入第20年、在維吉尼亞州利斯堡的Lansdowne度假村舉行的「美台國防工業會議」(US-Taiwan Defense Industry Conference)」(10月10日至12日舉行),台灣國防部決定不派員參加,隨著台灣軍方以及包含中科院、漢翔、台灣國防產業協會等產業代表,也紛紛決定不出席,這是20年來台灣軍方與產業界首度全體缺席美台國防工業會議。台灣方面缺席的表面理由,是受疫情影響以及「2400億元海空戰力提升計劃特別預算」準備進入立法院審查,不便派員參加。但外界都推測,這是因為力主ODC的前參謀總長李喜明以私人受邀前往此會議,並在「台灣整體防衛戰略議題」進行專題演講;若台灣國防部派副部長層級官員與會,前總長與現任副部長在國外發生意見相左,會被美方人士或媒體「看笑話」,所以放棄參加。台海安全研析中心主任梅復興推測,台灣方面國安高層可能因為李喜明受邀訪問,認爲美方會因為李喜明持續倡議ODC,而持續對台灣方面施壓,所以採取不出席來對美台商會表態,警告其不可再逕自討論「整體防衛構想」、干預台灣中央的決策,甚至等於間接向美方宣示「ODC已死」,不要再繼續施壓。 在2022年2月21日,聯合報刊登台海安全研究分析主任梅復興的消息,2021年9月台灣與美國在華盛頓進行的「蒙特瑞會談」(Monterey Talks)中,美方曾應蔡總統先前的要求提供一封信函,列出美方認為符合「非對稱戰力」的武器裝備,供台灣決策層級參考。此外,拜登政府在2022年底來還成立了一個名為「老虎隊」(Tiger Team)的跨部會專責研究小組,評估美台軍事合作優先順序,由五角大廈一位副次長階級官員主持;因此,近期許多美方新指導方針,均是源自「老虎隊」小組的結論報告的建議,而台灣計畫向美國購買、但不符合美方認定「非對稱戰力」的項目,可能都會遭到波及。依照梅復興的消息,先前台灣已經由國防部與行政院核定通過編列預算、立法院於1月底通過的MH-60R反潛直昇機採購案首當其衝;2021年11月間美台國防政策會議(Defense Review Talks/DRTs)針對後續軍購優先項目進行討論,當時美方就以「不符合非對稱戰力原則」,反對台灣投資購買MH-60R等主戰載臺性質的武器系統,當時與會的台灣高層官員亦未提出異議。雖然台灣方面與會官員回去後,並沒有採取行動直接撤銷當時已在立法院審查的MH-60R預算案;但也由於美國背後下的指導棋,台灣方面國安高層與國防部部分官員因而對MH-60R案多有保留,後來配合美方阻滯該案完成簽發邀價書(LoR for LOA)程序。雖然2022年1月底立法院已正式通過該案預算(據美方官員透露,台灣在2022年度編列了近2500萬美元預算推動執行此案),然海軍仍無法簽署MH-60R的邀價書,汰換服役42年的500MD反潛直升機。從過去近七年來美國海軍一直主動建議台灣採購MH-60R,說明了美國軍方專業意見認同台灣軍方的需求;然而, 此次台灣蔡英文政府卻主動配合美國高層,阻撓已經由台灣軍方和國防部進行建案分析與預算程序,且由行政院、立法院所有層級多次審查的建軍投資案,可謂前所未聞 。 在2022年3月17日,聯合報報導引述美軍工業界信息,美國國務院已於日前正式致函台灣國防部,否決台灣準備對美發出採購12架MH-60R反潛直升機的LOA;稍後消息指出,台灣國防部已經指示海軍,在三個月內(至6月15日)完成撤案。美軍備業界先前即傳,此案遲未進入簽發LoA的程序,是因為美方以「不符合非對稱戰力原則」為由,反對台灣投資這項屬於平台性質的武器系統。此報導稱,面對美方反對立場,傳2021年底赴美參與「美台國防政策會議」的國安官員,並未表達反對意見;而美國現在對台灣將嚴格執行只提供符合美所認定「非對稱戰力」武器裝備的政策,已經簽約執行的F-16C/D Block 70戰機「鳳翔專案」雖不受影響,但如陸軍對美國採購M-109A6自走砲的「銳霆專案」,甚至未來潛艦國造戰系整合案,恐都會遭波及。

依照

2022年03月18日「上報」消息,知情人士表示,美方根據台灣提出的需求,評估美台軍事合作優先順序;在2021年9月蒙特瑞軍事會談(Monterey

Talks)之前,美國白宮國家安全會議已與台灣總統府國安會議先行討論,美國方面告知對台灣建軍優先順序的評估結果,並與台灣國安會達成默契,雙方在白宮的國家安全會議印太事務協調官(National

Security Council Coordinator for the Indo-Pacific)科特.坎博(Kurt

Campbell)協調之下達成共識。依照美方評估,因為台灣有臺灣海峽天然屏障,建構非對稱戰力時仍以制空、制海與反登陸的作戰指導順序,優先項目是(已經批准的)66架F-16C/D

Block

70戰機與掛載的各式精準遠距攻擊飛彈,以及具備長時間滯空偵測能力的MQ-9B無人機系統為;制海方面,以打擊癱瘓中國的航母戰鬥群為優先,因此優先建構岸基魚叉反艦飛彈系統以及台灣方面經由「海空戰力提升特別預算」增產中科院的各型飛彈。 在2022年4月底,台灣軍方向立法院說明時透露,近日接獲美國國務院通知,因為俄烏戰爭(2022年2月24日爆發)影響,無法對台供應新型155公厘自走砲;台灣方面原有意將全案押後至2028年以後,但美方要求全案現在就要停止,因此全案擬撤案,預算將依規定繳回國庫。在5月2日,台灣國防部宣布,美方告知M109A6軍購案因產線排擠,最快要等到民國115年(2026年)後方可交運,並提供包含HIMARS系統在內的其他精準遠程火力替代方案,此時正在審慎評估中。在2022年5月5日在立法院國防外交委員會議事上,接受質詢的國防部長邱國正表示,自走砲案因美方拖延太久,本來是2023年開始交貨,卻延到2026年之後;而如果採購更新的M-109 A7自走砲,價格又不一樣,所以國防部決定不等了;而國防部戰規司長李世強則說,美提出兩個替代方案。M-109A6自走砲是美國政府第一次取消先前正式批准並通知國會的對台軍售。 然而5月4日Defense News報導,該新聞社以電子郵件向BAE Systems查證此事時,BAE Systems回信卻表示,該公司已經準備好為台灣訂購、已經獲得美國批准的M-109自走砲,且該公司產能完全足以滿足台灣的需求,而不會與其他客戶的產製工作產生排擠。對於外界質疑台灣採購M-109自走砲受阻是產能問題,五角大廈新聞秘書John Kirby也澄清,對烏克蘭的軍援是來自於美軍的庫存,而提供台灣的軍備則是由另一個管道(即FMS海外軍售管道),是國務院負責。這意味著M-109A6自走砲軍售案生變,並非台灣國防部所稱的「產能問題」,與美國行政體系的決策更有關係。 在2022年5月26日立法院外交及國防委員會,國防部長邱國正也證實,先前台灣早在2019年3月與美方議定增購愛國者PAC3-MSE防空飛彈的案子,美國尚未提供LoR給台灣。在2022年5月底立法院國防委員會議事上,國防部證實,代號「銳霆專案」向美國購買40輛M109A6自走砲的項目,戰規司已核定以現況結案,取消採購;原本173億8500萬元新台幣的預算額度,則改用於增購18套HIMARS多管火箭替代原案,成為「轟雷專案」第二階段,這使得台灣購買的HIMARS總數增至29套(「轟雷計畫」原在2021年度以151億4400萬新台幣購買11套HIMARS);全計畫送行政院核定,列入2023年度的國防預算案。在2022年8月底送至立法院的民國112年度(2023年)國防預算申請書中,「轟雷計畫」項目執行年度數不變(民國109年至116年),但總預算從154億4413萬4000元新台幣,大幅增加至325億2354萬7000元新台幣,HIMARS的採購數量增加18套(總數29套),並增購864枚「精準火箭」(原本已購買64枚ATACMS戰術飛彈),預計於民國116年(2027年)交付。 在2023年5月10日,台灣國防部公佈HIMARS最新的決標公告,「遠程精準火力打擊系統」的採購合約價格增270億6619萬500元新台幣;先前國防部2021年6月第一次公布決標案時,此案金額為96.22億元台幣(共採購11套),到2022年10月第二次公告時,金額微增至100.15億元新台幣(仍11套);而2023年5月10日第三次公告時,因為HIMARS總數已經增為29套且增購彈藥(ATACMS戰術飛彈數量從最初64枚增至84枚,並增購864枚精準導引火箭),總價遂大漲為270.66億新台幣;而全案完成的時間也從國防部原先透露在2026年之前交付完畢,延後到2028年9月15日執行完成,延後的原因應該是因為採購數量增加,以及美國軍援烏克蘭HIMARS而排擠了為其他客戶的產能。台灣軍方人士透露,陸軍對此案總共編列共325億2354萬7000元新台幣預算來支應,其中向美國購買HIMARS的合約主體價格為270.66億新台幣,其餘約55億元則是配合在台灣修建設施、人員訓練及建置周邊系統等等。 2025年7月4日,台灣陸軍58砲指部第一個HIMARS多管火箭飛彈連舉行成軍儀式;陸軍指出,M142 HIMARS發射車採全英文操作介面,2025年5月於九鵬基地進行實彈射擊,6月通過陸軍司令部戰力鑑測。 「不對稱作戰」的爭議與反彈 在2022年5月17日,英國金融時報(Financial Times)報導,美台商業協會(The US-Taiwan Business Council,USTBC)以及台北美國商會(U.S. Chamber of Commerce in Taiwan, AmCham Taiwan)指控,美國政府正透過僅批准出售自認為台灣抵抗中國全面入侵的必須武器,實際上削弱了台灣的國防能力。此時,拜登政府試圖加速對台軍售,但同時避免出售戰鬥機、軍艦等平台類大型武器系統,因為華盛頓當局認為這些在對抗中國入侵時作用有限。前述美國在台商會團體在5月16日致函美國政府,信函中提到,美國政府當前政策會造成台灣武裝能力的間隙,並大幅削弱台灣對於所有階段衝突的嚇阻與自衛能力;這些政策弱化了台灣防衛,在中國發動攻擊時更加脆弱。這封信函強調了近日美國政府決策者以及軍火產業對於如何幫助台灣的意見紛歧,尤其是在美國政府擔心中國可能在數年內就對台灣發動攻擊;然而,許多在台北的人士認為,這種恐懼實在言過其實。 美國分析家過去長期爭論台灣的防衛政策,認為相較於購買戰鬥機、軍艦來與中國抗衡,台灣更應該著重於更廉價、更難被探測與摧毀、能放大強勢敵方的弱點的選項。從前一任川普政府開始,華盛頓就開始對台北施壓,調整國防採購政策來強化所謂的「不對稱作戰能力」,包括手持飛彈、岸防水雷等。然而,當台北當局也在試圖更換日漸高齡的飛機、船艦、戰車等武器系統時,拜登政府卻採取了比川普更激進的作法。在2022年3月,美國國務院政治軍事事務局(Bureau of Political-Military Affairs)主管地區性安全的助理國務卿(Deputy Assistant Secretary of State for Regional Security)芮斯尼克(Mira Resnick)告知美國軍工產業高層(包括在在3月14日與美台商業協會以及台北美國商會進行線上視訊會議),美國希望台灣著重在特定軍事能力如大量反艦飛彈、防空與飛彈防禦、指管通情與情報監視偵察(C4ISR)、早期預警系統等,並且強力逼使台灣轉向這些領域,並且預告將會拒絕台灣採購不屬於這些範疇的武器裝備。隨後,華盛頓當局就通知台北,他們不會批准出售台灣申購的12架MH-60R反潛直昇機;美國台商業協會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)透露,E-2D先進鷹眼預警機的製造商格魯曼集團被美國政府告知,此系統對台出口許可遭到取消。在這種軍售政策之下,美國只提供台灣在D-Day(攻擊發起日)所需的武器裝備,這讓中國能自由地持續灰色地帶軍事作業而不需面臨後果,而且實質上簡化了中國制訂作戰的問題。 依照兩位內部人士透露,美國國防部成立一個團隊來加速對台軍售作業。美國軍工業界以及部分軍事安全專家認為,此時華盛頓當局對台灣施壓、要台灣專注於購買遭入侵時才使用的武器裝備,但這種政策會產生反效果。在2022年5月16日,美台商業協會(USTBC)對助理國務卿芮斯尼克發出一封信函,陳述了前述對於美國政府當前對台灣軍售政策的意見,此信函由韓儒伯署名;此一信函的副本也轉交白宮國家安全會議(National Security Council)官員、國務院、五角大廈、國會成員以及台灣的政府官員(包括台灣國安會祕書長顧立雄、國防部長邱國正、外交部分吳釗燮、部分立委、國防安全研究院執行長林成蔚等)。信函中提到拜登政府盼終止大部分不符合不屬於「不對稱戰力」範疇的軍售; 儘管「不對稱戰力」的範疇仍十分廣泛而主觀,但他們瞭解拜登政府有一份 台灣應優先籌獲項目清單,而這份清單目前無法提供給軍工業界。他們也瞭解 拜登政府企圖直接阻止台灣向美國遞交不符合新政策的軍購項目的需求信函(LoR), 如在2022年3月拒收台灣購買MH-60R直昇機與E-2D預警機的需求。 這項新軍售政策明顯聚焦於單一能力,僅僅因應(中國)全軍入侵台灣的「開戰日/登陸日」(D-Day)的情境,而不符合此一情境的裝備與能力則遭到拒絕,包括能因應中國在台灣防空識別區(ADIZ)內持續威迫性的灰色地帶作業所需的裝備,或者台灣周邊遭封鎖時所需的海軍裝備。信中表示,他們擔心這種單一聚焦於「不對稱戰力」的台灣安全構想,不僅沒能加速提升台灣的嚇阻能力,反而導致政策被誤解,並嚴重拖緩整體軍售過程。 2022年6月7日,前美國印太司令部菲利普.戴維森上將(Adm. Phillip Davidson)接受亞洲集團(The Asia Group)廣播訪問時,對於美國國防部致力協助台灣發展不對稱作戰、裝備大量小型廉價的機動武器系統、使台灣在衝突發生時像是一隻「豪豬」(porcupine)一樣的策略時,做出以下評論:他並不反對台灣發展不對稱作戰,但暗示這並不完整,表示台灣仍然必須具有常規嚇阻能力。提到嚇阻(deterring)、拒止(deny)或預防(prevent)的能力,實際體現敵方發動軍事攻擊的代價,則豪豬理論(porcupine theory)著重的能力只是其中的一環而已。台灣不能只有軍事攻擊發起之後才有用的武器裝備,而是需要擁有讓對方領導階層發動戰爭前三思的能力,從一開始就遏止對方發起戰爭的意圖。因此,戴維森上將表示,台灣需要一系列完整的軍事能力,包括昂貴的作戰飛機、船艦、潛艦,來對付中國在灰色地帶或者混合(灰色/正規軍事)的行動,以及中國軍力在台灣周邊迂迴的能力,但同時又不能耗盡台灣的人力與裝備。 在2022年8月2日美國眾議院議長南西.裴洛西(Nancy Pelosi)之後,中國為了報復,從8月4日到7日在台灣周邊進行各項軍事演習,不僅第一天發射彈道飛彈飛越台北上空,軍機與軍艦也幾乎每天跨越海峽中線,共軍軍艦更首度在離台灣東部陸地不遠的海面進行實兵演練,並進入台灣領海的毗鄰水域。依照聯合報2022年10月17日報導,國防部統計指出,中國海軍在八月在台灣周邊各處舉行聯合軍演,在台灣周邊海域船艦數量最高曾同時出現14艘;台灣海軍出動一級艦(基隆級、成功級、康定級、濟陽級、派里級)對中國船艦實施海上伴航跟監,最後還協調海巡三千噸以上大型船艦支援,才能在各處達到1:1或2:1包夾中國船艦。依照國防部透露資料,在8月中國環台軍演之前,中國海軍固定會在台灣海峽一帶部署兩艘船艦,分別在台灣海峽東南、西南巡弋。8月環台軍演之後,中國海軍固定派遣在台海周邊的作戰船艦增為四艘,包括原本兩艘執行海峽南側與東側巡弋,增派一艘在海峽東北跟監美/日艦艇活動,此外還有一艘是前來接替海峽或峽南任務;有時候中國海軍的布置是一艘在海峽巡弋艦、一艘在峽南側巡弋艦、一艘在海峽東北跟監美日活動,然後在屏東九鵬外海舉行飛彈試射期間加派一艘情報船。10月為例,除10月14日中國5艘船艦出現在台海周邊,其餘每日都固定為四艘。這些中國船艦緊貼台灣領海鄰接區水域,視時機執行封鎖台灣周邊航道的演練;而在東北跟監的船艦長期在蘇澳外海的戰時艦艇疏散區徘徊,對台灣海防造成壓力。由於台灣海軍艦艇持續對應增加的中國船艦,也造成海軍戰訓壓力,例如主戰船艦的甲操測考、教練儀簽證都受到影響,海鯊反潛操演無法實施全部科目;近年飛彈射擊訓練曾都派遣同一艦艇參演,使海軍主力艦艇戰備水準可靠程度受到影響。官員則表示,海軍海鯊操演已併入「精實訓練」共同實施,其餘陸續提升中。海軍司令部在10月16日表示,因應近期共軍常態性擾台、增加海軍艦艇戰備壓力,海軍已適當調整任務及訓練測考時間,可維持艦艇戰備水準。 台灣軍方檢討,經八月中國環台軍演經驗顯示,海軍輕快兵力(三級艦)如錦江艦、沱江艦、光六快艇甚至潛艦,在這種「類封鎖」的灰色地帶作戰中,根本派不上用場;因此,海軍仍需要較大型的傳統水面艦。尤其是未來外國援台的物資船隊,包含天然氣、原油、貨櫃輪、甚至外國撤僑船艦,都需要台灣海軍大型船艦,配合空軍、岸基制海飛彈,共同開闢海上安全走廊,並提供護航進入台灣港口,才能確保海上生命線安全。因此,台灣海軍在民國112年度(2023年)將原本用於4500噸級「新一代飛彈巡防艦」原型艦的建案預算,改成建造兩艘能快速取得的兩千五百噸級輕型巡防艦原型艦兩艘,後續艦擬興建十艘,以因應「灰色地帶」衝突,並分攤一級主戰艦艇戰訓壓力。 藍寧利痛批蔡政府全盤接受美方「抵抗作戰」戰略

2025年7月22日,台灣海軍前情報處長、備役中將蘭寧利撰文,痛批剛結束的漢光41號演習完全忽視「反封鎖護航作戰」,這是關係台灣能存活及持久的最關鍵演習課目卻無人聞問和關切;如果這個關鍵性的作戰失敗,則漢光41號演習大張旗鼓在台灣在島內的兵力運轉與運用等「反登陸、城鎮作戰」等作為就會完全停擺;且當動力資源與後續武器、彈藥的緊急補充被截斷,全島軍民的民心與士氣將迅速崩潰。藍寧利表示,過去幾位資深日本海自退役將領訪問台灣,無不諄諄忠告台灣方面務必要「確保海線」。藍寧利稱,這次漢光演習,海軍在幾乎無人在意之下在台灣東部海域實施了「護航作戰」演習,而課目的想定是在幾次集合大量彈道飛彈、巡弋飛彈、高精度長程火箭及各式無人機的高強度攻擊下,台灣的各式精準防空彈藥均將消耗殆盡;演習假如美國緊急武器與彈藥補充的商船冒險進入台灣東部港口下卸,台灣海軍組成護航支隊去「台海作戰區」外接應該船抵台(這個想定是參考1958年八二三砲戰時,美軍第七艦隊護航國府運補支隊到金門外海12浬,剩下的由國府海軍自己護送運補船團至料羅灣。藍寧利認為,這極可能是戰時美軍艦機極可能採取的政策,保持絕不進入解放軍宣布的「台海作戰區(或封鎖管制區)」;然而,這只是海軍在為了將來「絕對無法推卸」的責任下,默默演練自己的天職。 中科院與美國廠商合作,建立無人系統不對稱作戰能力 依照2025年9月19日自由時報報導,中科院在同年6月「國內外廠商水面無人載具展示活動」中,與美國奧特里恩(Auterion)簽署合作備忘錄,準備引進奧特里恩的標準作業系統(OS)以及Nemesis無人機蜂群作戰平台等技術,結合中科院現有多型無人載具來發展無人系統作戰、獵殺網路等不對稱作戰能力。Auterion OS聚焦智慧化「多機協同任務」與即時戰情分析,其系統使用開放式軟體架構、結合人工智慧(AI)輔助的決策核心以及SkyNode硬體平台,可整合在多型空中、水面與水下無人載具,實現感知、判讀、指管與打擊一體化的無人系統作戰網路。 隨後到8月,美國國防新創公司安杜里爾(Anduril)也證實與中科院結盟,將該集團無人系統的關鍵技術「Lattice 」軟體平台輸出給中科院,並透過技術轉移等方式協助中科院開發無人載具。安杜里爾的「Lattice OS」AI智慧指管決策平台是符合美軍「聯合全域指揮管制」(JADC2)架構的商規方案,能納入無人機、雷達、飛彈系統等作戰平台與節點,透過AI自主決策等輔助技術,有效提升戰場資源管理能力。中科院人員向自由時報表示,奧特里恩系統與蜂群技術將運用在不同無人載具,使基層部隊具備集群指揮、控制能力;而安杜里爾公司的Lattice平台則會位於無人系統(如中科院開發的各種無人載具)指揮管制鏈的中上端,在後方指揮整合各種無人系統群蜂以及其他平台進行決策。

在2025年9月台北國際航太國防展(TADTE

2025)中,奧特里恩、安杜里爾等美國廠商紛紛展出與台灣中科院(NCSIST)合作進行的無人系統方案。其中,安杜里爾配合中科院展出Dive-LD無人水下載具(USV)、銅斑蛇(Copperhead)-500M自主水下攻擊載具(相當於水下遊蕩彈藥,另有專文介紹)以及梭魚(Barracuda)-500低成本巡航飛彈(,另有專文介紹)。Dive-LD長5.8m、直徑1.2m、重2720kg,水下航速約2至7節,能持續在水下作業10天,最大潛航深度

|