英國潛艦聲納系統(3)

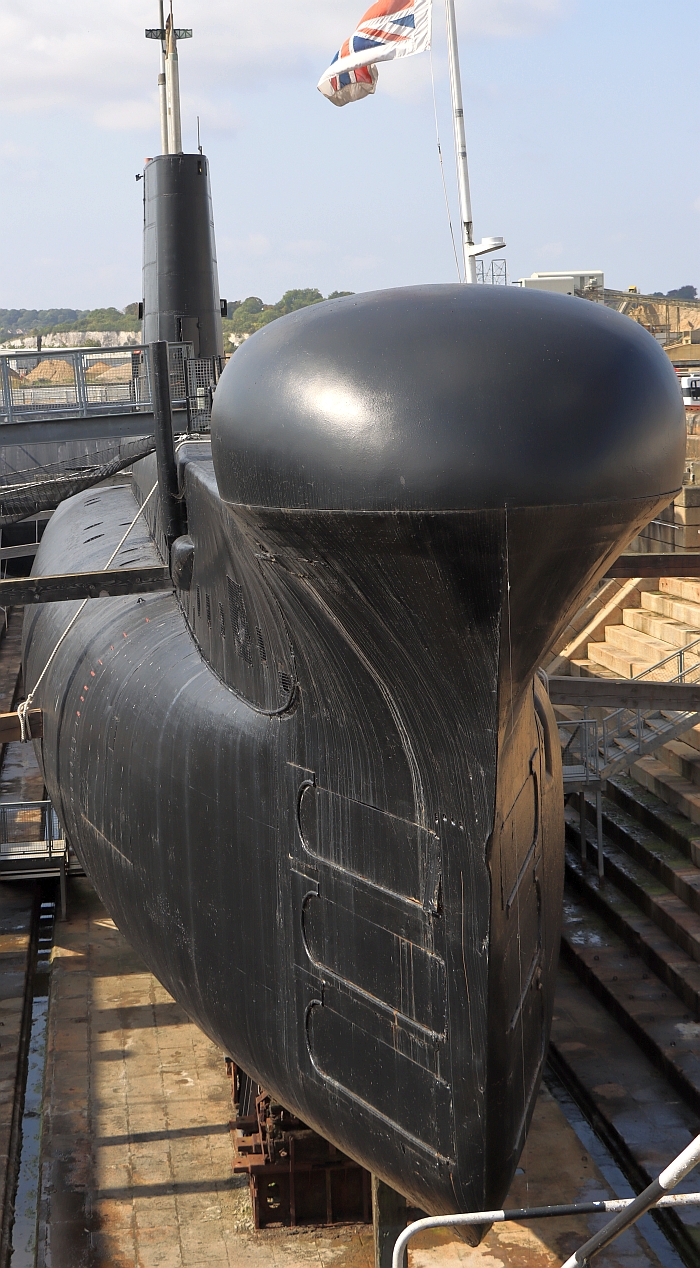

停在查特漢歷史船塢作為紀念艦的貓豹號(HMS Ocelot S-17),艦首上方是1980年代升級後的Type 2051

聲納的外罩,比先前Type 187攻擊聲納的外罩更大且更流線。攝於2024年9月18日。

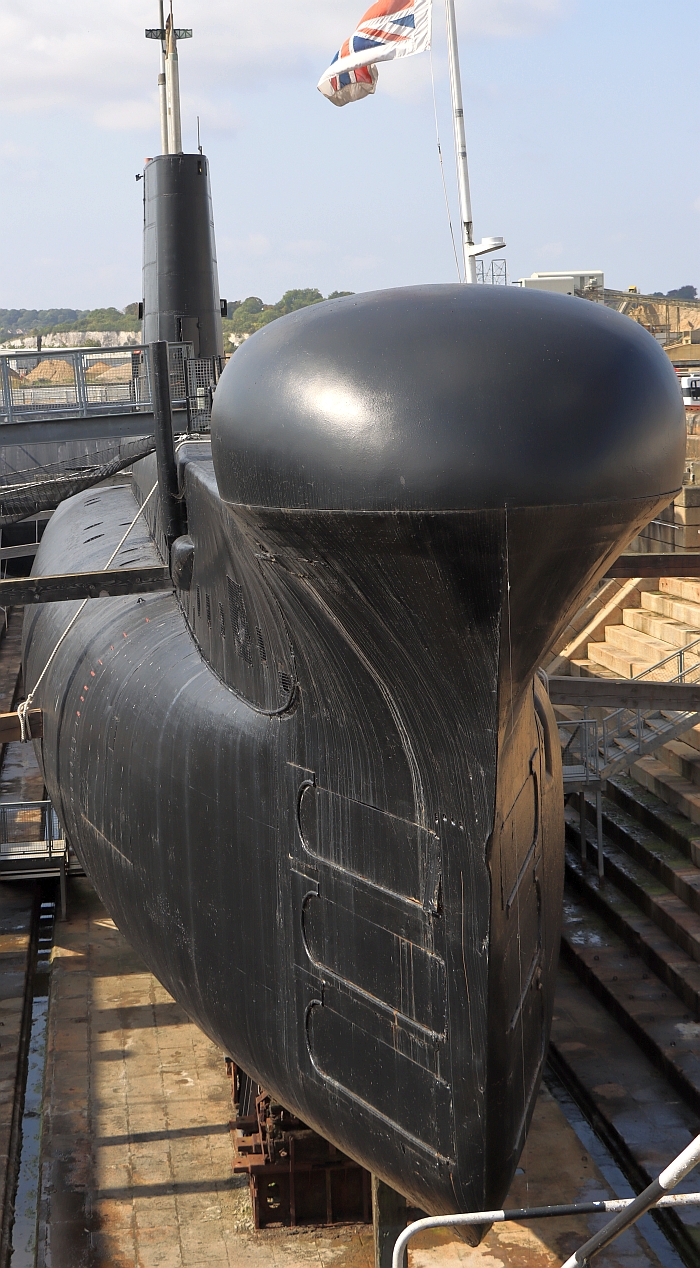

一艘先鋒級(Vanguard class)核子動力彈道飛彈潛艦。注意艦體兩側上部加裝了大型

平板式被動聲納陣列,突出艦體表面,這是升級後增加的特徵。

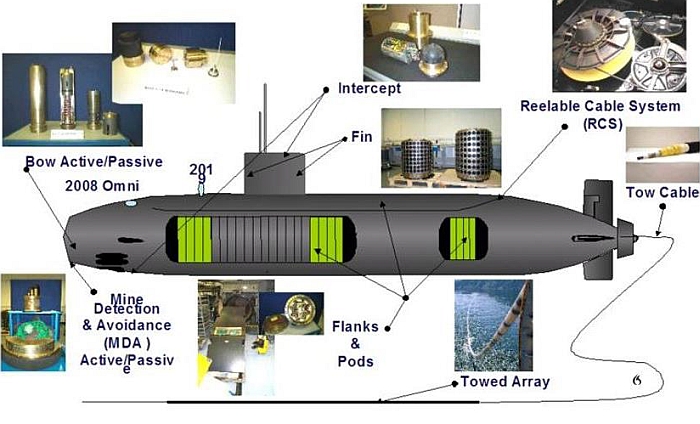

皇家海軍2000年代陸續建成的機敏級(Astute class)核子動力攻擊潛艦的Type 2076整合聲納,

包含艦首主/被動陣列聲納、大型側舷被動陣列聲納、拖曳陣列聲納、水雷探測聲納、截收聲納等。

一艘即將下水的機敏級,注意艦體兩側的大型平板陣列聲納分為兩組,前面的陣列

由20個方形模組構成,另一個較小的陣列(由4個模組構成)設置在艦體後部。

一艘建造中的機敏級的艦首段,注意艦首下方是主/被動適形陣列聲納的安裝座。

主要參考資料:The History Of British Submarine Sonars by Commander David Parry

──by captain Picard

|

Type 2019/PARIS可提供目標信號源方位、脈衝長度、脈寬與重複率等信息,以便識別特定聲納型號及搭載的船艦/潛艦平台。最初的法國後端信號處理系統很快被英國AUWE設計的系統取代,這是基於AUWE先前的特殊攔截系統。 Type 2019/PARIS安裝在特拉法加級核子動力攻擊潛艦以及1980年代後期建造的S2400擁護者級(Upholder class)柴電潛艦上。 失去的機會:擁護者級(Upholder class)潛艦主動聲納設計工作 在1970年代後期,皇家海軍開始規劃接替妖王級的新一代柴電攻擊潛艦,也就是後來的S2400擁護者級(Upholder class)。 擁護者級的艦首主陣列聲納(main bow array sonar)的設計工作始於1970年代後期。先前皇家海軍潛艦聲納向來由海軍部水下武器部門(Admiralty Underwater Weapons Establishment,AUWE)的水下探測部門(Underwater Detection Establishment,UDE)設計、製造原型並進行測試,量產合約發包給英國承包商;然而,當時皇家海軍也考慮直接採用國內外廠商現成合適方案。 當時擔任海軍部水下武器部門(AUWE)主管的山姆.梅森(Sam Mason)曾會見決策者——第三海務大臣暨海軍控制官(Third Sea Lord and Controller of the Navy)約翰.費爾豪斯上將(Adm. John Fieldhouse),以及海軍武器總監(Director General Weapons)Bryson海軍少將;梅森希望說服與會者,UDE能為潛艦設計出比任何其他機構或公司都更優秀的聲納。然而,當時海軍要求新聲納系統必須在潛艦下水之前備便裝艦,而UDE只能趕上初期試驗計畫(initial trials programme)的時程,無法趕上潛艦下水。會議結束後,皇家海軍高階主管進行了一場閉門午餐(in-camera lunch),梅森未被邀請;會議結束後,費爾豪斯上將告知梅森,已決定採購法國Thomson Sintra的Argonaute被動搜索與攔截聲納(passive search and intercept sonar)。 稍後,梅森發現列法方聲納陣列使用的材料性能不可接受,不過隨後英國國防部將AUWE使用的材料資料提供給法國後,梅森錯失了在AUWE製作聲納列陣的機會。雖然如此,梅森提議提高列陣高度以改善指向性(directivity )和被動探測性能,獲得皇家海軍高層接納。接著,梅森又指出,法方聲納的波束形成器(beamformer)的數位儲存(digital storage)不足,但梅森的顧慮被法方直接駁回;上級也不允許梅森將此問題警告國防部水下武器生產局(MoD Directorate for Underwater Weapons Production, DUWP),因為這會危及承包商的地位。 2051型「三叉戟」聲納 在1970年代皇家海軍規劃下一代S2400型柴電潛艦擁護者級(Upholder class)時,選擇法國Thomson Sintra的Argonaute艦首聲納系統,而不像過去由海軍部水下武器部門(AUWE)的水下探測部門(UDE)主導研製、由英國廠商合作開發的模式。失去為S2400潛艦提供聲納的機會後,AUWE等研發單位著眼於皇家海軍與其他英聯邦盟國操作、日益老化的妖王級(Oberon Class)柴電潛艦的聲納升級需求,並希望奪回聲納發展的主導權。 於是,AUWE等研發單位邀請三家在聲納領域的英國電子廠商普萊西(Plessey)、佛蘭提(Ferranti)與馬可尼(Marconi),以共同分攤風險的方式合作,三方組成一個合資公司來研製聲納,而此聲納系統備取名為三叉戟(Triton,名稱是隨機取的)。其中,普萊西負責艏聲納的波束形成器(bow sonar beamformer),後處理則採用柯蒂斯(Curtis)的技術;佛蘭提提供2046型拖曳列陣聲納(sonar 2046),並以透過2007型被動截收聲納的後端來處理信號;馬可尼則提供「Donald」截收聲納(intercept sonar),命名來自於其發明者唐納德.奈朗博士(Dr Donald Nairn),該系統是在一個鼓包外罩(blister dome)裡布置不等距的球形水聽器陣列(ball hydrophones),處理低頻信號時使用較長的基線,若是高強度高頻信號則用較短基線來處理。數位處理能提供精準的頻率(frequency)與週期處理(period-processing),需反覆處理多個信號週期(通常需15至20個循環)來降低虛警率。「Donald」截收聲納的僕役顯示器(slave display)設置在控制室(control room)裡,主要用於標定截獲信號的方向,以便潛艦採取規避動作。 依照「眼見為憑」(seeing is believing)的原則,「三叉戟」聲納研發團隊向皇家海軍爭取在妖王級潛艦負鼠號(HMS Opossum S19)上安裝與測試原型聲納系統。他們只被允許於負鼠號在蘇格蘭法斯蘭(Faslane)中期塢修(intermediate docking)期間安裝新聲納,時間只有三個月。 檢視狀況後發現,負鼠號艦首原本安裝187型聲納的位置,強度與空間足以容納新的大型列陣,不過需要一個新的外罩。幸運的是,AUWE此前的研究計畫有生產合適的圓形被動聲納列陣,幾乎可提供360度覆蓋;此外,普萊西為澳大利亞妖王級潛艦提供的艦首聲納外罩(用來裝置Krupp CSU3-41攻擊聲納)也能容納此一陣列。 研發工作也遇到過困難;隨著負鼠號塢修完工日期逼近,新聲納的主列陣波束形成卡(main array beam forming card)出現問題,但無法找到解決方案,因此也無法確定修正日期。納德.奈朗博士冒險開發了一個簡易波束形成器(rudimentary beamformer),先安裝以驗證系統,然後希望主要問題能及時解決。這項冒險得到了回報,但在此期間又出現了一個新問題:航行時聲納外罩會發出隆隆聲響;幸而這個干擾聲響的頻率低於聲納工作頻率,可透過簡單的高通濾波器(high-pass filters)消除。這項修正工作在等待主列陣波束形成器問題解決的時間範圍內完成;然而,處理這些問題造成的分心,導致艏聲納處理(bow sonar processing)未能正常地設置與運作。結果,研製單位在操作試驗(operational trials)前採取極端措施,將處理器卸下,放入汽車運至威爾茅茲(Weymouth)進行修正,然後再運回法斯蘭裝回潛艦上,這些工作在一週內完成。

為了在潛艦聲納室(Sound

Room)安裝新的聲納套件,研發團隊在威爾茅茲(Weymouth)製作了一個全尺寸的聲納室木製模型;隨後就發現,當時的標準櫃體(standard

cabinets)無法放入聲納室,因此重新設計。這使得「三叉戟聲納」成為皇家海軍第一個完全整合的聲納系統,由統一的操作員控制台(operator

consoles)和觸控螢幕(touchscreens)來操控這些聲納;這些控制台為皇家海軍日後潛艇聲納系統的標準多功能顯示器(multifunction

displays)奠定基礎,在後續改良中引進包括觸控螢幕(touchscreens),之後也繼續發展成為先鋒級(Vanguard

class)戰略核子潛艦開發的2054聲納系統和機敏級(Astute class)攻擊核子潛艦的2076聲納系統的人機介面。

Type 2007長程被動聲納的環形陣列

Type 2007的SUBTASS側舷被動陣列聲納是以Type 186為基礎的改良版本,引進數位波束成形(DIMUS),可在兩舷各產生涵蓋160度的多波束,有效擴大了側舷被動陣列聲納的涵蓋面,使潛艦即便靜止都可以對兩舷進行廣區域探測(原本Type 186聲納的接收波束為固定式,潛艦需要向前移動才能搜索)。 2051型聲納原本獲得加拿大與英國採用,加拿大打算用於升級該國的三艘妖王級,英國則打算購買9套來升級本國的妖王級。由於美蘇冷戰結束,一部份原訂安裝「三叉戟聲納」的妖王級提前除役,並沒有全部安裝。2051型聲納在1986年形成初始作戰能力(IOC)。 2051型在實際應用中證實其出色的效能。原本皇家海軍在1980年代規劃的第二批S2400擁護者級潛艦也打算裝備從基於「三叉戟」的新系統,以第一批擁護者級的2040聲納系統為基礎,納入佛蘭提公司的技術。此一聲納型號稱為Type 2075,由佛蘭提獲得合約,包含艦艏圓柱形陣列(應是以2040型為基礎)、被動測距陣列聲納、舷側被動陣列、拖曳陣列聲納、被動攔截聲納、高頻主動掃描聲納、和形陣列等聲納組成。 1990年英國取消第二批擁護者級,緊跟著Type 2075聲納也在1991年被取消。佛蘭提獲得終止聲納合約的違約賠償金,據說佛蘭提用這筆資金來參與用於新一代2076型聲納系統的競標(但最後敗給Thomson)。 三叉戟/2051聲納的經驗也被用於2074型整合聲納系統,以及用於先鋒級彈道飛彈潛艦的2054型整合聲納系統。 2054型整合聲納系統(先鋒級) 在1986年,皇家海軍啟動配備三叉戟(Triton)潛射彈道飛彈的第二代戰略型核子潛艦,稱為先鋒級(Vanguard class)。 先鋒級的聲納系統由馬可尼(Marconi)與普萊西(Plessey)(雙方在冷戰結束後都併入法國Thales Underwater Systems )開發 的2054型(Sonar 2054)整合式主/被動聲納系統,是基於先前l兩家公司合作開發2051/Triton聲納系統(用於升級妖王級柴電潛艦)進一步發展而來。 2054聲納系統包括Type-2043艦首主/被動陣列聲納、Ferranti Type-2046被動拖曳陣列聲納、THORN EMI 2082被動攔截/測距聲納。Type-2046拖曳陣列聲納後端顯示用的寬頻相關器(broadband correlator)是改良自Type 2007側舷被動陣列聲納,這些是源於先前2051/Triton聲納系統;同樣地,2082截收聲納原本是2051/Triton聲納中的「Donald」截收聲納。

先鋒級彈道飛彈潛艦與機敏級核子動力攻擊潛艦都裝備兩個拖曳陣列,上為主要 的可回收(reelable)陣列,具備收放絞車系統;下方是可掛載(clip-on)陣列, 需由人工安裝或拆卸,無法回收,英國最早的潛艦拖曳陣列聲納就是「可掛載」式。

可掛載(clip-on)拖曳陣列的收放處理系統。 先鋒級彈道飛彈潛艦搭載兩個聲納陣列,分別是可回收(reelable)陣列與可掛載(clip-on)陣列。可回收(reelable)陣列是平時潛艦主要使用系統,陣列收容於艦內,由艦殼裡的鼓型絞車控制收放,可於數分鐘內透過艦體上方的A型支架(A-frame) 管道放出,此種設計使拖曳陣列避免被艦尾推進器干擾;開始部署拖曳陣時,首先以一個水流沖洗系統(water-flushing system)輕推聲納前端向後離開管道;當拖曳纜繩釋放到100公尺長之後,陣列本身產生的流體阻力(hydrodynamic drag)就足以自然牽引其餘的聲納陣列繼續釋放展開,過程不需要使用絞盤(capstan)或線性致動器(linear actuator)等動力機械設備,可降低損壞風險並將噪音保持最低;而回收時自然還是需要透過絞車的動力。此一拖曳陣列聲納水聽器段長約120公尺,孔徑(aperture length)甚至超過先鋒級潛艦的船體;聲納陣列由一條長600公尺、直徑50cm的拖纜與潛艦連接,確保聲納陣列能在潛艦後方遠距離穩定展開,遠離艦體自身噪音;聲納陣列末端有一個穩流器能(drogue),用來在部署時維持聲納陣列的筆直。為了防止拖曳纜繩振動而扭曲聲納數據,水聽器段兩端皆設有防震模組(vibration-isolating modules),將敏感元件與拖纜或尾端穩流器的運動隔離開來。這兩組拖曳陣列聲納都配備有緊急切斷裝置(cutters),在緊急時可立刻切斷部署在外的拖曳陣列。因此,整條拖曳陣列長度超過1km,需要在熟練的操艦下才能安全地施放與回收。部署拖曳陣列後,潛艦的轉向角速度需限制在每秒1.5度 以下,並且需保持拖曳陣列筆直,以確保接收的聲學數據;如果陣列彎曲,探測性能將下降,直到陣列重新穩定為止。拖曳陣列聲納的最佳效能通常出現在低速航行時,此速度需足以拉直陣列,但又不能快到使流體聲噪(flow noise)掩蓋目標信號。當速度超過12節時,拖曳陣列聲納的時性能會開始下降;但必要時,拖曳陣可在最高約25節航速時仍安全維持部署狀態。 至於可掛載式(clip-on)陣列則是簡單地連接在艦尾,只能由人工從艦體外部將陣列掛接在艦體上戶拆除;這是英國最早的潛艦拖曳陣列聲納部署形式,潛艦出港時由支援艦(tenders)協助將拖曳陣列掛接在艦上,潛艦返港前也由工作船來拆除與回收拖曳陣列。現代皇家海軍潛艦雖然主要使用可回收陣列,但仍另外攜帶一個可掛載式陣列拖曳陣列作為備用,陣列收容於艦體外部的凹槽(trough on the casing)。 2074型整合聲納系統 2074型(Sonar 2074)是基於快捷級、特拉法加級核子攻擊潛艦的2020型聲納的一次重大改進,由GEC Marconi Marine主導開發。Type 2074是是英國第一種潛艦用整合式聲納系統。2074聲納的生產工作原訂由Plessey公司位於Watford附近的Croxley Green建造專門生產設施;然而在Plessey被GEC Siemens購併之後,生產工作移到Templecombe。 Type 2074在艦上原本特拉法加級的2020型艦首主/被動聲納系統的基礎之上,更新了後端信號處理與顯示系統,結合多頻帶(multiple frequency bands)能力,能把艦上多個涵蓋高頻、中頻、低頻的聲納系統整合在一起,包括2020型艦首主/被動陣列聲納、側面被動陣列聲納,以及可掛載(clip-on)聲納陣列和可回收(reelable)拖曳陣列聲納。相較於原本2020型聲納系統,2074型不僅效能提升,後端體積更大幅縮減到只有1/5。 在1990年代前期,部分特拉法加級陸續加裝Type 2074聲納處理/顯示套件,快捷級也進行相同的升級。不過,隨後特拉法加級壽命中期升級計畫會進行更大規模的改進,包括更新戰鬥系統以及換裝Type 2076整合式聲納,因此Type 2074只能算是一個過度性階段,在壽命中期計畫之前將七艘特拉法加級的技術水平予以統一。Type 2074約在2003年左右正式進入皇家海軍服役。 2076型整合聲納系統 最初稱為特拉法加級第二批(Batch II Trafalgar-class Batch II,B2TC)的機敏級(Astute class)核子動力攻擊潛艦,採用特拉斯水下公司(Thales Underwater Systems,先前的Thomson Marconi Sonar)的Type-2076整合式主/被動聲納系統,此外也裝備於特拉法加級潛艦的壽命中期升級。 Type 2076的發展工作是對1980年代美國「沃克間諜網」(Walker spy ring )事件的回應,沃克間諜網將西方國家海軍聲學系統性能機密外洩至蘇聯;為了維持水下作戰的聲學優勢,英國遂啟動新的Type 2076聲納系統項目。Type 2076開發時遇到蘇聯解體、冷戰結束,因國防預算縮減以及英國軍工產業重組,導致開發進度放緩,但最終仍得以實現。Type 2076在2009 年達成全面作戰能力(Full Operational Capability, FOC)。 Type 2076是英國第一種完全整合的潛艦用主/被動聲納系統,整合了Type 2079(也有資料記載是Type 2008)艦首主/被動陣列聲納、兩側的寬孔徑側面被動陣列聲納(WAA)、Type-2077型冰下導航聲納(一種短程高頻主動聲納)、Type 2081海洋環境探測聲納、Type 2082截收聲納(intercept sonar)、Type 2044拖曳陣列聲納等。而特拉法加級在現代化改良中也換裝了Type 2076聲納系統。包括艦首陣列聲納、被動側面陣列聲納以及拖曳陣列聲納,Type 2076聲納系統總共包含至少13000 個獨立的水聽器(hydrophone)單元,並引進直接電子驅動控制(direct drive electronic control)技術來提供更精準、更有彈性的聲納波束控制。艦首的主/被動適形聲納陣列(conformal bow array)總共有1176個換能器,重達20至25公噸,聲納外罩使用Rho-C橡膠-碳纖維(rubber-carbon fibre)材料製造,並由'Toughskin塗裝保護;較晚建造的機敏級又更新了艦首陣列。 側面被動陣列聲納的溼端由48個適形模組(conformal modules)構成,兩舷各有24個模組,每塊模組是尺寸5m x 1m的板狀單元;其中前20個模組構成一個大型獨立單元安裝在艦體前半(位於帆罩附近),另外四個構成一個較小的單元且安裝在靠近艦尾處,前、後陣列能聯合工作進行測距與定向;前四艘機敏級的側面陣列聲納是使用傳統式壓電陶瓷換能器的「厚陣列」(thick flank arrays),十分笨重且圖出艦體表面,影響船艦流體阻力甚至艦體配平,導致艦上壓載艙系統必須增設一個額外的泵浦來平衡;而從第五艘起則換裝聚偏二氟乙烯(PVDF)材料製作的薄型側面被動陣列聲納(thin flank arrays),從此就不需要額外的配平泵,前四艘機敏級日後進行維修升級工程時也換裝薄型側面陣列。攔截聲納沿用2019聲納的水聲感測器陣列,結合Donald或2083聲納的後端處理;此套件包括信號後處理、紀錄、七個雙螢幕多功能顯控台。 機敏級擁有兩種拖曳式聲納陣列,分別是可回收(reelable)陣列與可掛載(clip-on)與「可回收」陣列是平常操作最常使用的陣列,由一個位於艦殼內的鼓型絞車收放控制,並從艦尾上方一個A型支架(A-frame) 管道放出;而「可掛載」陣列則是簡單地連接與收容在右舷後側下部,只能由人工從外部掛接或拆除,形式與英國最早的的2023、2024潛艦用拖曳陣列聲納相同,作為萬一可回收陣列故障受損時的備用系統。這兩個拖曳陣列都有緊急切割裝置,在緊急時可直接切斷部署在外的陣列。 艦首主/被動聲納陣列提供前方230度的探測範圍,加上側面被動陣列以及拖曳陣列,可涵蓋360度的全方位覆蓋。此外,機敏級還擁有Atlas Hydrographic的DESO-25(英方稱之為Type-2077)冰下高精確度測距聲納,能在10000m的範圍內精準地偵測海域中的物體與距離。艦上還有兩個水雷探測聲納,兩個陣列分別用於發射與接收,使用高頻短脈衝(short pulse)發射,能在300m的距離內探測迫近的小型物體(如水雷);水雷探測聲納波束的垂直與水平寬約15度。 Type 2076的聲納資料記錄系統由早先的Racals四機櫃記錄器發展而來,資料傳輸率大約每秒鐘相當於一片音樂CD的儲存量;聲納資料記錄由通用開放記錄器II(Common Open Recorder,COR II)負責,有兩個使用RAID技術的資料紀錄器(data recorders)陣列,每個記錄器有四個資料儲存器(data recording packs),能連續工作。 整合式聲納系統的一項顧慮是一旦供電失效,可能整套聲納系統都無法運作;為了避免這個問題,艦上裝置一套2085聲納處理系統,結合艦體前部聲納陣列(含艦首聲納以及兩側被動陣列聲納)傳來的信號,送入一個人工控制的掃描器,並顯示在聲納室的一個顯控台;2085聲納具有獨立的不斷電供電(Uninterrupted Power Supply,UPS)系統,即便2076聲納系統的主供電系統失效也不受影響。

在2006年10月,英國政府與Thales水下系統英國分公司(Thales UK underwater systems,位於Cheadle Heath,

Manchester)簽署價值3000萬英鎊的合約,為特拉法加級以及建造中的機敏級(Astute class)核能攻擊潛艦的Type

2076聲納進行進一步升級,稱為Type 2076第五階段(Stage 5)。在先前證實相當成功的Type 2076 Stage

4(先前裝在特拉法加級上)的基礎上,Type 2076 Stage 5將系統全面轉為開放式系統架構,是參照Thales集團的水下系統架構開放平台(Open

Platform for Underwater Systems framework,OPUS)規範,以商規現成(COTS)組件取代既有的硬體。改用COTS組件改進顯著增強了處理能力,從原本150

Mflopst提高到450 Mflops,資料傳輸率從15Gb/s大幅提高到400

Gb/s,機櫃也從原本7個縮減為6個,節省的體積可用來安裝額外的硬體。轉換成開放式架構後,Type

2076也能整合入第三方開發的應用軟體以及新的人機介面(HCI),例如換裝Thalesc新開發的全彩色(full-colour)、基於角色存取控制(role-based)的顯示器。除了Thales水下系統外,Ultra

Electronics也是重要次承包商,負責提供系統所需的顯控台。轉為開放式系統架構的Type 2076是英國國防部整合計畫團隊(含ASM、UWS與Sub

IPTs)開發的英國國防部通用核心戰鬥系統初始計畫(Common Core Combat System initiative,CCCS)的重要組件。

|